«Я БЫЛ ХОЗЯИНОМ СВОИХ ДЕЛ»

Летит быстротечное время. Вот уже в пятьдесят восьмой раз мы встречаем самый светлый и невыдуманный праздник — День Победы. Только вот тех, кто этот день готовил для нас своей жизнью и кровью, становится все меньше и меньше. И каждый раз 9 мая, когда проходят они нестройными рядами по улицам и площадям, отчетливо и остро понимаешь, что это проходит и уходит эпоха, полную правду о которой мы, наверное, так никогда и не узнаем.

У каждого из них была или есть своя правда о той великой и жестокой войне. И о каждом из них, будь такая возможность, надо было бы написать рассказ, а то и целый роман, из которых потом, как из отдельных мозаичных кусков, сложилась бы целостная и правдивая картина той жизни, той великой эпохи. Но с каждым годом эта возможность, как шагреневая кожа, становится все меньше и меньше.

Много лет я собиралась написать о братьях Гольцовых, ушедших на фронт из поселка Сушь в феврале 1942 года. Один из них, Федор Григорьевич, самый младший из братьев, долгое время жил в Туране, почти рядом с музеем, мы не раз встречались, разговаривали, но главный разговор все отодвигался и отодвигался на будущее. Со смертью Федора Григорьевича это будущее так и не наступило.

А потому я с большой радостью откликнулась на письмо из Кызыла от Артема Григорьевича Гольцова, пригласившего меня к себе в гости и обещавшего рассказать о сафьяновской заимке, где он родился, о жизни, и о той войне, через которую довелось пройти ему и его братьям.

И вот я в Кызыле, у дома по улице Зорге, 96. Нажимаю на кнопку звонка и жду хозяина. Предполагаю, что должен выйти очень пожилой человек, скорей всего с батожком или тросточкой, как ходил в последние годы Федор Григорьевич. Но, к моему удивлению, калитку мне открыл очень крепкий на вид и совсем еще не старый человек с живыми голубыми глазами и энергичным, молодым голосом. Рукопожатье его было столь сильным, что я чуть было не вскрикнула от боли и неожиданности. Это и был Артем Григорьевич Гольцов, которому через полгода должно исполниться 87 лет. А когда он начал свой рассказ, я удивлялась не только его энергичной речи, но и удивительной памяти, благодаря которой он легко оперировал цифрами, именами и потоком событий, выпавшим на его жизнь. Уложить в одну беседу, а потом перевести в газетную статью, пусть даже и большую, целую жизнь длиною почти в 90 лет – вещь практически неосуществимая. И все же попытаюсь, хотя бы частично, выполнить эту задачу, записав рассказ своего героя.

Родился я в очень красивом месте под названием Мезель, в маленьком флигельке на сафьяновской заимке, где работали мои родители. А было это 19 сентября 1916 года, вот и считайте, сколько мне годков теперь набежало.

Родился я в очень красивом месте под названием Мезель, в маленьком флигельке на сафьяновской заимке, где работали мои родители. А было это 19 сентября 1916 года, вот и считайте, сколько мне годков теперь набежало.

Мезель – это местечко, где одноименная речушка впадает в реку Уюк, примерно в пяти километрах от нынешнего поселка Сушь, который раньше назывался Сушь Татарская. Много семей там татарских жило, даже избы строили на татарский манер – шестигранные. Места эти были очень удобными для выпаса большого количества лошадей, и были выбраны хозяином заимки Андреем Павловичем Сафьяновым именно для этой цели. В лучшие годы там паслось до четырех тысяч коней, а может быть, и больше.

Мои родители, Фекла Артемьевна и Григорий Тимофеевич Гольцовы, пришли в Туву пешком из Каратузской волости, села Сагайского. Семь человек их шло оттуда, на единственной лошаденке ехала поклажа – одежонка кое-какая да провизия, а они – пешочком по Амылу, потом Сыстыг-Хему. На Уюк вышли. А тут заимка, они и остановились – передохнуть, чайку попить. Ну и 17 лет, до самой революции, чай у Сафьяновых пили. Мать хлеб стряпала для рабочих, а отец сначала табунщиком устроился, а после смерти Андрея Павловича управляющим стал, так хозяйка заимки, Александра Федоровна, распорядилась. Управлял он этим огромным хозяйством, пока старший сын хозяина, Виктор Андреевич, с войны не вернулся. А в гражданскую войну его чуть было не расстреляли за это управление, хорошо, знакомый партизан попался, Аржаков, защитил его перед партизанским начальством.

Мои родители, Фекла Артемьевна и Григорий Тимофеевич Гольцовы, пришли в Туву пешком из Каратузской волости, села Сагайского. Семь человек их шло оттуда, на единственной лошаденке ехала поклажа – одежонка кое-какая да провизия, а они – пешочком по Амылу, потом Сыстыг-Хему. На Уюк вышли. А тут заимка, они и остановились – передохнуть, чайку попить. Ну и 17 лет, до самой революции, чай у Сафьяновых пили. Мать хлеб стряпала для рабочих, а отец сначала табунщиком устроился, а после смерти Андрея Павловича управляющим стал, так хозяйка заимки, Александра Федоровна, распорядилась. Управлял он этим огромным хозяйством, пока старший сын хозяина, Виктор Андреевич, с войны не вернулся. А в гражданскую войну его чуть было не расстреляли за это управление, хорошо, знакомый партизан попался, Аржаков, защитил его перед партизанским начальством.

В 1922 году в Сушь переехали, засели там крестьянствовать. Сначала мало пашни было, засевали две-три десятины, не больше. А перед войной уже 50 десятин сеяли.

У тяти нашего четыре сына было – Петр, Иван, Артем – это я, самый младший – Федор. Мы уже все были отделенные от отца, у каждого была своя изба, дети с женами. У меня два сына росли – Виталий и Шурка. Вчера вот приходили проведать тятю. Они меня не папа зовут, а тятя. И внуки тоже тятей называют.

Женился я совсем еще молоденьким. У родителей к тому времени хозяйство большое было, только коров дойных штук пятнадцать, я хоть и помогал матери доить их, все равно тяжело было. Мать и говорит: «Давай, сынок, женись, веди помощницу». Я и женился, было это 7 апреля 1934 года, как раз праздник большой – Благовещенье. Жена моя, Таисия Ефимовна Лопатина, помоложе меня была, мне 17 лет, а ей только 16 исполнилось. Познакомился с ней в клубе на танцах, я тогда на гармошке хорошо играл, первый парень на деревне был. Да и она – девка не из последних.

Жизнь, прямо скажу, нелегкая была. Работали до поту, дети родились, а нянчиться с ними некому было. Едем в поле или на сенокос, старший дома остается, а ему еще всего ничего. Что он там делает, поест – не поест, никто не знает. Младшего – в зыбке, с собой берем. Я эту зыбку на оглоблю тележную подвешу, чтоб от земли, если вывалится, недалеко было, завесим тряпкой и пошли снопы вязать до обеда. А он один там полеживает. Придем – и комары там, и мухи, и мокрый, и обмарается весь. А что сделаешь? Тогда ни яслей, ни садов для детей не было. И все равно, казалось, хорошо живем. Я хозяином всех дел был. И зверя били, и рыбу ловили – никто не запрещал. Надо лесину срубить – срублю какую надо. Какой лог понравиться – там сено накошу. Как ни тяжело было, а жили и радовались. Да только война началась.

Нас, четырех братьев Гольцовых, из наших мест одними из первых на войну забрали.

В Уюке был комитет советских граждан, там и сборный пункт находился. И вот, 9 февраля 1942 года, наши жены, каждая на своей лошади, повезли нас в Уюк. Там всех посадили на машину – и в Минусинск, в военкомат. В военкомате отобрали кадровиков, а тогда на службу в армию из Тувы брали не всех, как-то отбирали. У нас, из Суши, в армии был только наш брат Иван, потом Александр Васильевич Сватиков да наш свояк Гизайтуллин. Вот их троих отделили, посадили на поезд – и по назначению. А нас, всех остальных, отвезли в Абакан, там формировалась 309 дивизия, мы в нее и угодили.

Мы, три брата, попали в 959 стрелковый полк, в 76 батарею, где приставили нас к одной пушке. Петр, старший брат – ездовым, я – заряжающим, Федор – правильным. Из Абакана на фронт уехали уже 3 мая. Война есть война, много там всего происходило, расскажу лишь о некоторых, самых запомнившихся событиях.

Запомнилось 28 февраля 1943 года. Был тяжелый бой на станции Белая Церковь. Наша пушка была крайняя и стояла на самой дороге.

Немцы начали обстрел, и снаряд угодил прямо в пушку, она перевернулась, нас отбросило в канаву. Младшего брата, Федора, ранило в лицо: осколок снаряда зашел с левой стороны в переносицу, а вышел через правый глаз. Я завалил его к себе на спину и потащил на сборный пункт. Там уже несколько раненых лежало, и среди них немец – тоже раненый. Не успел я положить брата на нары, как вбегает командир и кричит, чтобы мы уходили, на станции немцы вот-вот будут. Смотрю, у Федора шапки нет, а на улице мороз, зима. Я тогда опять к пушке побежал шапку искать. Поискал, поискал – ничего нет, я обратно. А кругом стрельба, грохот, и мне пулей руку прошибло. Как будто специально бегал я за пулей этой. Сначала-то пригибаясь бежал, а потом как ранило–во весь рост пошел: будь, что будет. А как Федора поднимать начал, увидел, что шапка под ним лежала. Дотащил его на себе до церквушки, там наш брат Петр с повозкой стоял, доехали до перевязочного пункта, медсестры обработали наши раны, перевязали, и мы с колонной двинулись дальше. У станции Прохоровка Петр сдал нас в гражданскую больницу, там мы пробыли больше недели.

Толку от этой больницы было мало: не было ни бинтов, ни лекарств, ни питания. Хорошо, я был ходячий, бродил, куски собирал. Доктор приходил, промывал раны марганцовкой, а больше ничего не было. Здесь нас вши сильно заедали, мы их горстями выгребали. Как только Федор оклемался маленько, пошли мы с ним дальше, вслед за фронтом, а больница эта эвакуировалась.

Шли пешком, в день километров по 15 проходили, дошли до Старого Оскола, там я Федора уже в настоящий военный госпиталь сдал, а сам пошел часть свою догонять. Одежда вся зимняя, кругом слякоть, грязь. Еды нет никакой. Где кусок хлеба в деревне достанешь, где картошку. Если повезет, стакан молока дадут. Так дошли до Дона, на станцию Лиски. Здесь впервые получили сухой паек на трое суток и назначение в шестой Гвардейский Краснознаменный Забайкальский кавалерийский корпус, чтобы артиллерией поддерживать кавалерию. А через несколько дней оказались на станции Калач, где впервые за несколько месяцев попали в баню и получили чистое белье и новое обмундирование. С неделю отдохнули, получили новые пушки и двинулись по направлению к Курской дуге. Долго мы туда ползли, месяца полтора, однако. Ехали только ночью, днем стояли замаскированные. Когда бои начались, конница оказалась для них негодной и была отодвинута в безопасное место, а нас передали в артполк.

Бои шли жестокие, вскоре весь наш расчет перебило, остались только я да Тимка Кочкин из Уюка, но и он вскоре погиб.

Меня назначили командиром орудия и дали в расчет несколько таджиков и узбеков. По-русски они плохо понимали, я и матерился, и толкал их, лишь бы только хоть что-то делали, а на девятый день во время бомбежки рядом с нашим орудием упала бомба. И больше я ничего не помню.

Очнулся в госпитале, в Москве. Потом получил письмо от командира взвода, он написал, что вытащил меня из воронки с раздробленной ногой, контуженного, отправил на санитарный самолет. Так вот я и очутился в Москве. Девять месяцев пролежал на госпитальной койке, как палка. Гипс доходил до самых до подмышек. Есть ничего не хотел. Принесут суп, три-четыре ложки хлебну да кусочек сухаря, больше не хочу. Потом на себя в зеркало, как немного получше стало, поглядел: Боже ты мой, одна кожа да кости. А когда лежал, кожа на спине вся лохмотьями слезла. Через девять месяцев стал уже на костылях ходить, и тут направили меня на комиссию, человек 13 врачей смотрели. А нога была как неживая, в колене гнуться перестала. Вот тут один врач – мужик и говорит: отрезать надо, все равно толку не будет. А моя лечащая докторица, Прасковья Николаевна, давай заступаться: дескать, не дам ногу резать, она ему еще пригодится. И не дала своего согласия. Так я ей благодарен по сей день.

Сколько годов после войны-то прошло, а я все хожу на этой ноге, да не просто хожу, а и рыбачил, и охотился, и всю другую работу делал и сейчас еще делаю, даже еще на рыбалку езжу с сыном иногда. А ногу восстановил грязью с Белого озера, которое рядом с поселком Аржаан находится. Ванн двенадцать из этой грязи сделал, и нога стала разгибаться. Но это когда уже домой пришел.

Пришел я домой в 1945 году. Война еще шла, а меня подчистую комиссовали. Пришел на костылях, а дома моя Таисия Ефимовна мается.

Ох, и досталось же нашим женам в ту войну! Ей одной давали план десять гектар засеять и сдать пшеницу в фонд обороны. Днями и ночами работала. Днем в поле, вечером придет, воды натаскает с речки, ночью стирает, утром белье уж висит. Да квашню надо поставить, да хлеб испечь, ребятишек и мужа беспомощного накормить, я поначалу-то на костылях ничем помочь не мог.

Уж потом оклемался, поступил в колхоз, восемь лет бригадирил, затем в кызыльский погранотряд охотником устроился, три года для военных мясо добывал. А потом семнадцать лет был бригадиром рыболовецкой бригады в Обществе рыбаков и охотников. Где только мы ни рыбачили: и в Кунгуртуг летали, и в Монгун-Тайгу ездили, и в Эрзине, и на Тодже – везде побывал. Порог Хутинский 28 раз переплывал и на плоту, и на лодках. А это каждый раз испытание: можно выплыть, а можно и там остаться. Сколько он мужиков-то, самых что ни наесть ядреных, позабирал.

Уж потом оклемался, поступил в колхоз, восемь лет бригадирил, затем в кызыльский погранотряд охотником устроился, три года для военных мясо добывал. А потом семнадцать лет был бригадиром рыболовецкой бригады в Обществе рыбаков и охотников. Где только мы ни рыбачили: и в Кунгуртуг летали, и в Монгун-Тайгу ездили, и в Эрзине, и на Тодже – везде побывал. Порог Хутинский 28 раз переплывал и на плоту, и на лодках. А это каждый раз испытание: можно выплыть, а можно и там остаться. Сколько он мужиков-то, самых что ни наесть ядреных, позабирал.

Мне и мельницы строить приходилось, и завскладом был, и камень ломал, полкызыла на моих камнях построено, и паромщиком на Кок-Тее работал. Много повидал, много испытал, всего не перескажешь...

Младший брат Федор после госпиталя уже больше не воевал, он лишился правого глаза и был комиссован.

Когда вернулся домой, несколько лет жил с семьей в Суши, был председателем колхоза «Победа». Потом они переехали в Хут, где Федор возглавил отделение колхоза «Красный пахарь» и всю жизнь, до самой пенсии, он был связан с этим колхозом, работал на разных должностях. У него была большая семья – четверо сыновей и две дочери. Три года назад он умер, но прожил неплохо – 81 год.

У Ивана Григорьевича судьба другая. Он еще в самом начале войны в плен попал и до сорок шестого года работал в Голландии у какого-то богатого голландского фабриканта: немцы его продали. А в 1946 году туда наши советские вербовщики приехали: давайте ребята, возвращайтесь домой! Посадили их на пароход и привезли в Баку. Когда сходить начали по трапу на землю – там автоматчики, и всех сразу в лагеря отправили. Иван шесть месяцев под следствием был, его оправдали и домой отпустили, а другим по десять лет дали. Александр Васильевич Сватиков все десять годков отбыл, от звонка до звонка. Вернулся, в колхоз пошел работать, а там возьми да скажи, что в Голландии коровы больше молока дают, чем у нас. Какая-то бабенка донесла – его опять на 10 лет, и уж не вернулся он оттуда.

Тогда ничего лишнего сказать было нельзя – тюрьма сразу! Наш тятя тоже за слова поплатился. Уже после войны дело было. Он передовым колхозником был, ударником, медалью даже был награжден. Все отобрали и в тюрьму посадили только за то, что сказал уполномоченному, что раньше на конях больше сеяли, а теперь с трактором только мучаются. В колхоз трактор дали, целину поднимать, а он ломается и ломается, уполномоченный тятю в Туран за какой-то запчастью стал посылать, а тот и ляпнул про лошадей. Приехали из Турана из милиции, забрали, десять лет дали.

За что? За то, что работал день и ночь? Он один до тысячи трудодней зарабатывал. Он и конюх, он и сторож, и кожи делал для колхоза. Отсидел шесть годков, вернулся. Ну, а Иван Григорьевич после войны на Усть-Уюке в горпо кузнецом несколько лет работал, потом горпо закрыли, он ушел лесником в уюкское лесничество, 30 лет ровно там отработал и разбился на мотоцикле вместе с Николаем Кармановым.

А самый наш старший брат, Петр, все время войны на передовой был, дошел до самой границы немецкой и погиб в конце войны где-то в Белоруссии.

…Один я теперь из всей нашей большой семьи остался. Когда шибко тоскливо становится, еду на родной Мезель, в детские свои места, где родились мы все и выросли. Еду туда и, кажется, крылья за спиной вырастают. Хожу там, брожу, вспоминаю, чайку сварю, посижу. И так обратно не хочется в город возвращаться. Я даже переезжал в Сушь, хотел там помереть, но жизнь распорядилась иначе. Вот уж 18 лет опять в городе живу. Теперь жду-не дождусь лета, чтобы еще раз родные сердцу места навестить, чайку на пепелище дома своего детства попить...

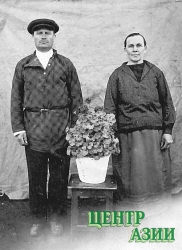

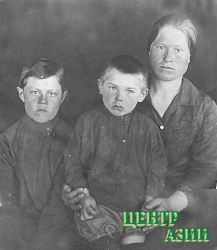

Фото:

1. Тятя и мама (Григорий Тимофеевич и Фекла Артемьевна Гольцовы), 30-е годы ХХ века.

2. Фотография на фронт. На обороте надпись «От сыночков Виташи и Шуры, от жены Таисии Ефимовны Гольцовых. 25/IV–42 года».

3. Тятя – Григорий Тимофеевич Гольцов – с лошадью сафьяновской породы Рыжкой. На лошади – внук Виталий. Сушь, 1942 год.

Записала Татьяна Верещагина