Роза Абрамова. Судьбы моей простое полотно

(Продолжение. Начало в №36 от 19 сентября, №37 от 26 сентября 2014 года)

Дорога в Молдавию

Апрель

1946 года. В школе мне выдали табель о том,

что окончила три класса на «отлично»,

хотя надо было учиться еще больше месяца.

Ехать мне не в чем – ни пальто, ни целого

платья. Все, что было, все старенькое.

Где-то купили зеленой далембы, сшили из

неё платье со сборками и пальто.

Апрель

1946 года. В школе мне выдали табель о том,

что окончила три класса на «отлично»,

хотя надо было учиться еще больше месяца.

Ехать мне не в чем – ни пальто, ни целого

платья. Все, что было, все старенькое.

Где-то купили зеленой далембы, сшили из

неё платье со сборками и пальто.

Мама проводила меня и отца до Абакана. В Абакане отец получил офицерский паек на дорогу – сахар, несколько булок хлеба, и мы поехали.

Вагоны забиты пассажирами, не то что лечь, сесть негде. Отец уверенно шел вперед, я от него не отставала. Дорогой все утряслось, и у нас появилось место, где можно сидеть. Хлеб в дороге стал черстветь. На одной из станций, где поезд долго стоял, решили продать две булки, а булка стоила сто рублей. Я вышла с хлебом в тамбур. Когда люди увидели у меня драгоценный хлеб, раздались крики: «Девочка, девочка, продай мне!», ко мне потянулись руки с деньгами.

Соседи в поезде интересовались, откуда я, почему еду одна с отцом. Простодушно рассказывала, кто я и куда еду. Все, естественно, удивлялись. Однажды, когда поезд уже тронулся, а отца не было, я расплакалась. Одна женщина, успокаивая, сказала: «Если где-то потеряешь папу, или он отстанет от поезда, не плачь, найди милиционера, расскажи, откуда ты, и тебя отправят домой».

Мне уже не хотелось никуда ехать, я скучала по дому, сестре, брату, по школе и своим подружкам. Но папа больше не терялся. В Москве он решил проверить, что же я буду делать, если потеряю его. Мы шли в метро, я глазела по сторонам, он отошел и стал наблюдать. Хватилась, что его нет рядом, и даже обрадовалась: теперь меня отправят назад. Не заплакала, а стала искать милиционера, чтобы он меня отправил домой, в Пойлово.

Разведчица с планшеткой

В молдавский город Тирасполь приехали ночью. Папа стал стучаться в квартиру, дверь долго никто не открывал, потом открыла женщина. Он стал объяснять, что приехал только с дочкой.

Зашли. Квартира – однокомнатная, у женщины – трое детей. На следующий день разговор вели при мне, а потому как я – «разведчица», мне стало ясно, что папочка с этой женщиной, звали ее Валя, живет, как с мамой.

Интересно, куда бы это мы поселились, если бы приехали всей семьей? Обо всем этом я и написала маме. Не знаю, что она ему ответила, но после ее ответа папочка солдатским ремнем побил меня, сказав, что так будет повторяться, если я еще раз вздумаю что-либо о нем писать.

Моя задача состояла в том, что если он загуляет, то должна быть рядом с ним и охранять планшетку с документами. Взрослые пьют, меня накормят, и я усну где-нибудь в уголке с планшеткой через плечо, но она обязательно должна быть прижата моей спиной к стенке.

Вскоре заболела корью, не знаю, почему меня не увезли в больницу, койку обтянули красной тканью, чтобы сохранить мне зрение. Корь я хоть и тяжело, но перенесла. Заболели старшие дети тети Вали, их положили в госпиталь, но спасти не смогли. Сначала умерла Галя, потом Володя. Помню, как их хоронили, как плакали все, кто там был, и я тоже. Мне их было очень жаль.

Тетя Валя с папой рассорились, его перевели в воинскую часть в город Кишинев. Мне жить негде. Он оставил меня временно в Тирасполе, в бездетной семье. Фамилию вспомнить не могу, женщину звали Галя, а ее мужа Феликс. У них я жила хорошо. Галя нигде не работала. Перешивала вещи, Феликс закупал в селах дешевые фрукты, а мы с Галей целыми днями торговали ими на базаре.

Базары в Тирасполе многолюдные, чего там только ни продавали! Особенно много было трофейного из Германии. Еще запомнился этот город развалинами домов после бомбежек. На окраине – река Днестр, вода мутная-мутная. Вдоль берега – большой сад. Часто ходили купаться, я хорошо плавала. Недалеко от Галиного дома каждый вечер на улице, на стене разрушенного дома, показывали кинофильмы. Мы брали свои табуретки и ходили смотреть кино.

Однажды Галя спросила меня, хотела бы я остаться с ними и быть их дочерью? Ответила, что согласна.

Мне здесь всё нравилось, но приехал папин ординарец и забрал меня в Кишинёв.

Жизнь в Кишинёве

Поселились с отцом на квартире у чехов, деда и бабки. Папа, капитан в должности помощника командира батальона, часто уезжал на учения с личным составом воинской части.

Я была полностью предоставлена сама себе. Начался учебный год, пошла в школу, в четвертый класс. Дед работал столяром, а по вечерам ему нравилось решать со мной задачки. Может быть, поэтому из всех предметов на протяжении всей дальнейшей учебы я больше всего любила математику. Бабушка каждый вечер ставила самовар, читала нам с дедом Библию, и мы пили чай, каждый – по пять – восемь стаканов за вечер.

Уезжая в командировки, папа оставлял мне свой офицерский паек: сахар, соль, крупы. Бабулечка, хоть и верила в Бога, но это не мешало ей прятать от меня папин паек, а в лучшем случае делить его на троих. Случалось так, что у меня не было ни денег, ни продуктов. Иногда мне папины друзья занимали денег, а чаще выручали подружки.

В Андреевском переулке в доме № 6 жила подружка Римма Озерова, ее мать Надя часто брала где-то талоны на хлеб для всей семьи и для меня, и я с ними занимала очередь с вечера. Утром каждому продавали по одной булке. Тетя Надя разрезала мою булку ровно на десять частей, и я продавала его на базаре по 10 рублей за одну часть. На эти деньги покупала продукты и фрукты.

Рядом жила семья Коганов, по национальности евреи, их дочь Мира – моя ровесница, мы с ней дружили. Ее отец привозил из сел много разных фруктов, и она всегда угощала меня. Комната у Коганов была небольшая, казалась очень тесной. Самое невероятное было то, что под койкой стоял чемодан, в котором уложены пачками деньги, сотенными купюрами. Нигде я больше такого не видела. Откуда у них столько денег? Непонятно. Мира спокойно брала из чемодана 300 рублей каждый выходной. Я, она и Римма ходили в кино, театр, ели неограниченно мороженое.

Как-то раз Мира дала мне в долг для папы 300 рублей. Странно, что он не спросил у меня, где я их взяла. Потом отдал, и я вернула долг. Мать, поняв, что дочь берет деньги, скандала не устроила, а добровольно каждый выходной давала Мире по сто рублей на мороженое, опять же для нас троих.

Однажды Мира мне сказала: «Если мама спросит, какой ты национальности, скажи, что еврейка». Я ответила: «Ты что? Я ни одного слова по-еврейски не знаю». А она: «Скажи, что в Сибири евреи по-еврейски не говорят».

Мать действительно спросила меня о национальности, и я вынуждена была соврать, что еврейка, для того чтобы они относились ко мне, как к своей. До сих пор помню свое вранье. Но это действительно помогло. Они относились ко мне, как к дочери.

Воинская часть находилась в центре города. Отца любили и офицеры, и солдаты. Он никогда не кричал, не показывал своего превосходства. Как-то с ним шли по городу, а лейтенант муштровал солдата за то, что тот не так отдал ему честь. Отец поравнялся с лейтенантом и тихо сказал: «Прекратите комедию».

В то время много было солдат еще не демобилизованных. В воинской части существовали свои цеха: сапожный, швейный, столярный. Когда я появлялась в части, со мной старались поговорить, что-то подарить. Видимо, солдаты скучали по своим детям.

По средам и субботам, вечерами, в часть разрешалось приходить офицерам со своими семьями и знакомыми. Очень дружны были солдаты и офицеры. Солдаты выступали с концертами, а перед началом рассказывали о подвигах офицеров и солдат этой части во время Великой Отечественной войны. В перерывах играли с нами в шашки, домино. Часто я приводила сюда своих подруг. Из офицеров запомнила друга папы, капитана Маринина, его дочь Тамара была моей подружкой. По праздникам ходила с папой в гости в семьи офицеров, они пили и пели фронтовые песни.

Так мы прожили ровно год. О своем далембовом пальто я к тому времени забыла. В военторге папа купил мне красивое малиновое пальто-манто, позолоченные часы и сережки. А из красного крепдешина сшили красивое платье: юбка в складочку, ворот стойкой, а на груди с обеих сторон по четыре складочки прострочено и пять бантиков пришито. Такой фасон нашли в журнале.

Папа ко мне привык, очень любил и всегда говорил: «Ронька у меня – человек!» Он прошел войну от первого до последнего дня и еще бы послужил, если бы не последствия контузии. У него стало катастрофически ухудшаться зрение. В апреле 1947 года был комиссован инвалидом второй группы, и мы поехали домой – в Пойлово Курагинского района Красноярского края.

Домой

Благополучно добрались до Минусинска. Дальше нужно было ехать до Шошино. Автобусы в то время не ходили, да и грузовые автомашины были редкостью. Мы пошли пешком, с грузом: в одном чемодане – фрукты, в другом – одежда. Кто-то подвез на тракторе, потом на лошади. Рано утром оказались на мосту в селе Большая Иня.

То апрельское утро было холодным, я замерзла. Из трубы дома, что напротив моста, показался дым. Подошла и стала стучать в окно, чтобы пустили погреться. Меня пустили. В доме узнала соседку маминого отца из села Новотроицкое, она мне и рассказала, что мама в Пойлово не живет, уехала в Туву. Сестра Рита – у деда в Новотроицком, а брат – где-то у рыбаков в селе Кочергино. Я знала их, хозяин когда-то рыбачил, давно умер, а их семью так и называли – рыбаки. С такой новостью вернулась к папе.

Нам ничего не оставалось, как двигаться в Кочергино. Поздним вечером добрались до Шошино, здесь жили родители погибшего папиного друга. Мы зашли к ним. Встретили нас хорошо, наплакались, наговорились и напоили папу самогонкой изрядно.

Все вещи оставили у них и пошли в Кочергино, до него оставалось всего пять километров. Ночь светлая, пьяный папа достал пистолет, не знаю, кто ему разрешил иметь при себе оружие, выстрелил в небо несколько раз. Нашли мы тот рыбацкий дом, стучим в окно, а хозяева ничего понять не могут. Зато брат проснулся и закричал: «Это, наверное, папа с Розой приехали!»

Узнали все подробности, поговорили обо всем. Здесь же, у тети Маши, находилась наша корова Красулька-ведерница: молока много давала.

Дали телеграмму маме. Вскоре она приехала из Тувы, где жила на золотом прииске, привезла муки и другие продукты. Решили, что и отец поедет с ней на прииск. Юру взяли с собой, а меня оставили у тети Маши заканчивать четвертый класс.

Переправа за блин

Тетя Маша оказалась на редкость злющей и жадной. Она вставала рано, из той муки, что привезла мама, пекла оладьи, лепешки, все это складывала сыну Николаю, который работал трактористом в колхозе. На мою долю оставалась картошка в мундирах и молоко.

Тетя Маша заставляла меня для нее зарабатывать в колхозе трудодни. С другими детьми я полола пшеницу. Коля, ее сын, был добрым. Перед уходом на работу всегда мне говорил, где пахать будет, чтобы я в обед приходила к нему поесть. Мы съедали с ним вместе то, что ему давала мать.

Соседки возмущались жадностью тети Маши. Совсем недалеко в селе Выселок Тубы жили мамины сестры, попасть к ним было трудно, самая большая преграда – река Туба. Наконец соседка, собираясь к дочери в Пойлово, согласилась меня взять с собой, напекла блинов из гречневой муки, сварила картошки в мундирах, взяла молока пол-литра, и мы пошли.

Подходим к реке, красотища – неописуемая. Гора, лес, спокойно течет красавица Туба. И никого с лодкой – ни с одной, ни с другой стороны. Вдруг, на наше счастье, плывет мужик в лодке. Бабка научила меня, и мы хором закричали: «Переплавщик, переплавь, блин дадим!»

Он нас переплавил, и бабка рассчиталась блинами.

Кусок хлеба

Добралась я до поселка Выселок Тубы, где жили сестры мамы – Мария и Наташа. Обе замужем. Наташа с мужем жили очень бедно, а Мария считалась богатой, но была жадной.

Я больше любила Наташу. Она жила в нашей семье до самого замужества, росли вместе. Пришла я к Наташе, а у них даже поесть нечего. Бывало, несем с Наташей молоко сдавать на молоканку, так тогда молокоприемные пункты назывались, зайдем в лесок, она меня заставляла молоко пить, сколько смогу. Но голод не утолялся.

Свекровь Марии пекла хлеб для колхоза, не пшеничный, а овсяный. На кухне – большая русская печь, около окна стол широкий, длинный, а на нем желтые большие булки, уложены одна к одной. Когда я приходила к ним, свекровь всегда отрезала большой ломоть хлеба, наливала кружку молока или ставила в алюминиевой миске густую сметану и заставляла меня есть. Я была очень худенькая, поэтому она меня жалела, но с собой хлеба никогда не давала. Ведь если бы увидел кто из колхозников, мог быть скандал. Так я и прожила лето.

Однажды свекровь Марии уехала к дочери в деревню. Мария осталась в доме одна. Наташа говорит: «Иди к Марии, может, она даст тебе кусок хлеба домой, мы его спрячем в лесочке, и когда понесем молоко сдавать, ты поешь».

Я побежала с радостью. Как всегда, булки уже красовались на столе. Мария спрашивает:

– Есть хочешь?

– Очень! – ответила я.

Она налила мне кружку молока. А я сижу и жду кусочек хлеба. Не знаю, что ей в голову пришло? Пошутить решила или от жадности положила около молока колобок – оскребыш, который пекли из остатков теста со стенок квашенки, чтобы делать квас. Этот колобок был подожжен, из него торчали овсинки от муки. Я захлебнулась плачем от обиды, смахнула рукой со стола молоко, колобок и убежала.

Как-то я рассказала об этом случае деду и спросила: «Деда, у тебя все дети добрые, в кого Мария такая жадная?» Он ответил: «Такие люди Богом обижены. Они сами себе в жизни не рады, их жалеть надо».

Мой любимый дед

Четвертый класс, а он считался выпускным, по всем предметам экзамены сдавали, закончила на «отлично». На золотом прииске в Туве, где жили и работали родители, пятого класса в школе не было. Поэтому меня оставили жить и учиться в селе Новотроицкое Минусинского района Красноярского края у деда, маминого отца – Дмитрия Фадеевича Мыркина.

Это был удивительный чудо-человек: мудрый от природы, безграмотный, но по натуре педагог. Его портрет и сейчас висит у меня в углу, как икона. И все, что есть в моем характере хорошего, – его жизненные уроки.

Дед, по национальности мордвин, был женат на красавице Анне Сергеевне, украинке. Родилось у них 19 детей, одиннадцать умерло, а восемь осталось. Шесть дочерей – Анастасия, Елена, Мария, Екатерина, Варвара, Наташа и два сына – Михаил и Иван. В 1939 году умирает жена Аня. Трудно представить, как он один растил такую ораву. Благо все дети приучены к труду и помогали по хозяйству. Дети у него были все работящие, красивые, его любили и ни в чем не перечили, звали тятей.

Однажды дед продавал муку на базаре в Минусинске и приглянулась ему женщина. Понравился и он ей. Сошлись для совместной жизни, но ненадолго. Не матерью стала детям, а злой мачехой. Последние крохи продуктов припрятывала и отправляла своим детям в Минусинск. Посмотрел, посмотрел на нее дед и сказал: «Бери, что хочешь, и иди с богом, не держи зла на меня, я иначе не могу». Так и расстались они. Больше дед не женился.

Вырастил всех, краснеть ни за кого не пришлось. Еще и шесть внуков, в том числе и меня, и кучу деревенских мальчишек и девчонок на путь истинный наставил. Не было на селе человека, кто бы его не уважал.

Из колхоза выехать никто не имел права, паспортов у колхозников не было. В город смогла поехать учиться на агронома только дочь Катя: поступила в сельхозтехникум. Вся семья гордилась ею. Но случилась беда: Катя заболела ангиной и умерла.

Моя мама, Елена Дмитриевна, считалась первой красавицей. Ей даже тяжелой работы в колхозе не давали. Она хорошо вязала, вышивала. Ее подруги просили связать или вышить им приданое: скатерти, полотенца, подзорники. Она вязала, а они за нее выполняли колхозную работу. Мама рано вышла замуж и первая из сестер уехала из колхоза.

Вместо росписи дед ставил какую-то закорючку. Однажды попросил меня: «Научи меня расписываться».

Я печатными буквами написала ему: Мыркин. Надо было видеть, с каким трудом он старательно копировал буквы, первые палочки в своей жизни. Низко склонившись над столом, шепча что-то губами, медленно выписывал. И так несколько вечеров кряду.

В очередной раз я написала печатными буквами его фамилию. Учу уроки, глянула на него: он что-то нервничает.

– Что, деда?

– Не хватает.

– Чего не хватает?

– Буковки.

Смотрю, а я второпях вместо Мыркин написала Мырин. Решила, пусть он сам скажет, какой буковки не хватает. Сообразит или нет?

Он стал повторять: «Мир… Мир…», дед свою фамилию произносил через «и». А потом набрал воздуха в легкие и выдохнул:

– Не хватает кы после ры.

С тех пор везде расписывался печатными буквами, чем очень гордился.

Разбойник твой Сталин

В

домике деда была всего одна комната.

Как заходишь в нее, слева – русская

печь, справа – койка металлическая,

вверху, под потолком, сделаны полати,

где прежде и спали восемь детей, залезая

туда с русской печи. Дальше от печки

вдоль стен и окон шли широкие лавки, под

которыми хранились обувь, ведра для

скота. В углу против печи на стене –

шкаф под посуду.

В

домике деда была всего одна комната.

Как заходишь в нее, слева – русская

печь, справа – койка металлическая,

вверху, под потолком, сделаны полати,

где прежде и спали восемь детей, залезая

туда с русской печи. Дальше от печки

вдоль стен и окон шли широкие лавки, под

которыми хранились обувь, ведра для

скота. В углу против печи на стене –

шкаф под посуду.

Стол стоял между двумя окнами, над столом в большой застекленной рамке – фотографии всей родни. Против одного окна дед устроил свое рабочее место. Сделал табуретку, вместо сиденья приделал широкие ремни, переплетенные между собой. Вместо столика – чурка с прибитым к ней отрезком доски, на которой он кроил подошвы к валенкам. На гвоздике около окна висела дратва – суровые нитки, промасленные варом. Он мастерски подшивал валенки. За подшивку ребятишкам плату не брал.

Я учу уроки, он подшивает валенки. По радио запели песню о Сталине. Я сижу и подпеваю, а дед, ни к кому не обращаясь, говорит:

– Разбойник твой Сталин.

Я очень удивилась, попросила объяснить, почему он так говорит о вожде. Дед замолчал, тогда я нарочно сказала:

– Спрошу у учителя истории, почему мой деда так говорит о нашем вожде Сталине.

Дед очень испугался:

– Не спрашивай, пожалуйста.

– Почему?

– Поймешь когда-нибудь, а сейчас не пощадят ни твое детство, ни мою старость.

Слова деда запомнила. Поняла их потом.

Учись жизни

Много жизненных уроков преподал мне дед. Была у него любимая шинель периода Первой мировой войны. Куда бы он ни ехал, всегда брал шинель – и в жару, и в холод. Я смеялась: «Что ты, деда, шинель везде таскаешь, боишься, что кто-нибудь украдет?» Он ничего не говорил в ответ.

Июньским жарким солнечным днем ему дали лошадь, и мы поехали зачем-то в город Минусинск. Дед взял шинель. Я опять что-то съехидничала. Едем. И вдруг полил дождь. Дедуля накинул шинель на голову, я попыталась натянуть на себя её полу, но он не дал, а сказал: «Учись жизни».

Дождь быстро прошел, я вымокла до нитки, а он сухонький сидит и улыбается. Потом сказал: «Учись жизни. А пока беги за телегой, разогрейся и обсохни».

Наступил момент, когда самостоятельно решила испечь хлеб. Вместо дрожжей в то время женщины придумывали разные виды закваски: запаривали и доводили до солода ржаную муку, делали её из вареного картофеля, много разных методов было, в том числе с добавлением хмеля.

Я видела, как Варя, дочка деда, это делала. Сделала опару, дед помог вымесить тесто: моих сил не хватало. Затопила печь кизяками. Дед возьми да и скажи:

– Посмотрю, как испечешь, и узнаю: парни за тобой бегают или нет?

Парни-то уже многие бегали. Я спрашиваю:

– А как ты узнаешь?

– Если хлеб подгорит – значит, бегают.

«Ну, – думаю, – не узнаешь». Дала печи приостыть и первыми посадила в печь булки. Так как я дала печи остыть, тесто расплылось и превратилось в один сплошной пласт. Глянул дед в печь и говорит: «Парни-то не бегают». Взял железную лопату, разъединил слипшиеся булки и вытащил из печи два пласта недопеченного хлеба.

Отчитать бы меня как следует за то, что муку испортила, но дед сам снова затопил печь и допек калачи. В назидание сказал: «На следующий раз замешивай поменьше теста. Печь надо вытопить хорошо, чтоб под – основание – прогрелся. В первую очередь пекут мелочь, а потом булки. Эту неделю будем есть, что испекла, а остальное скоту скормим».

Больше с выпечкой хлеба казусов не было. Дед гордился моей стряпней, и когда в саду обедали сообща, он развертывал полотенце, выкладывал выпечку и обязательно говорил: «Роська – внучка напекла». Он меня Роськой называл.

И совесть мучить не будет

Дед работал сторожем в колхозном саду. Хорошо запомнились светлые зимние ночи. В саду снег блестит от света луны, мы с ним обвязываем соломой каждое фруктовое деревце, чтоб зайцы кору не повредили.

Заодно дед ставил металлические петли на зайцев, в которые регулярно попадалась добыча. Рано утром, когда в селе только поднимался дым из труб, я бежала из сада домой по полю и несла зайца. Это было большим подспорьем в то голодное время.

Всем, кто работал в саду, разрешали есть любые фрукты, но домой брать нельзя. У моих друзей были младшие сестры, братья, хотелось их угостить. Поэтому лазили в сад, рвали без разрешения, попросту сказать, воровали.

В очередной раз целая ватага собралась лезть в сад. Мне отвели роль – деду зубы заговаривать, чтоб он из избушки не вышел. Ребятишки залезли в сад, а я пошла к деду и стала ему что-то рассказывать. Он все понял и задает мне вопрос:

– Сколько привела?

– Кого?

– Воришек. Иди, веди всех сюда.

Деваться некуда, веду всю банду. Дед всех знал по имени. Стоим около него, склонив головы, а он как ни в чем ни бывало раздает задания: кто в какой угол сада должен сбегать и принести спиленные им сухие деревья и ветки для топки в избушке.

Бросились исполнять с радостью, а когда вернулись, дед на тесовый стол около избушки наложил отборных яблок, достал из каменного подвала соты с медом, нарезал кусочками и сказал: «Ешьте, а если еще захочется яблок, приходите, заработайте, я вас сам угощу. Воровать не надо, и совесть мучить не будет».

Еще один случай – с балалайкой. Каждый вечер молодежь собиралась у кого-нибудь под окнами, где лавочки, а зимой у того, у кого изба просторная. Музыкальных инструментов на всю деревню – гармошка, гитара да балалайка. А у нас, ребятишек, вообще ничего, поэтому мы всегда присоединялись к взрослым. В моде были русские пляски, чечетка, меткие частушки.

К подружкиным родителям приехал мужчина торговать балалайками. За один пуд – 16 килограммов – муки продавал одну балалайку. Моей подружке сказал: если соберете каждая по ситу муки, и вам балалайку продам.

Мука дорогая. Колхозники жили от урожая к урожаю. У деда муки мало. Я не решилась просить, а брать без спросу тоже не хотела. Подружки принесли муку – все по ситу – и отдали мужику. Стали наседать на меня: «Играть-то кто будет? Ты же! А вносить муку не хочешь».

Деваться некуда. Набрала сито муки, высыпала в наволочку, а она с дыркой. Спрятала под крыльцо, остался след мучной. Перепрятала к корове в стайку. А вдруг корова съест? Намучилась с этой мукой. Наконец отнесла. Балалайку мужик нам отдал, я быстро научилась играть краковяк, полечку, плясовую, и мы больше не ходили к взрослым.

Совесть перед дедом мучила, ждала, что вот-вот спросит. Время шло, совесть притупилась. Сижу как-то, уроки учу, дед, как всегда, валенок починяет. Заходит Варя. Дед, не обращаясь ни к кому, говорит: «Нет, Варка (он не выговаривал Варька), не могла Роська унести сито муки без спроса, она-то знает, сколько из сита муки драников можно испечь».

Я обмерла. Жду следующего вопроса. Варя промолчала, а дед больше ничего не сказал. Только я себе зарок дала: никогда в жизни ничего без разрешения не брать.

«Роськины проделки» – так называл дед мои проказы, но никогда не ругал за них, а что говорил – запоминалось надолго.

Помню его наказ: «Какие бы трудности жизнь ни преподносила, главное – всегда оставаться человеком».

Единственные тесовые ворота

Село Новотроицкое – в народе его называли Бедрой – в восемнадцати километрах от города Минусинска. Основано полтавскими переселенцами в 1890 году.

Улицы – параллельно логу, который тянется во всю длину деревни. И лишь одна улица находилась за логом, называли ее Сахалин. На этой улице и жил мой дед Дмитрий Фадеевич Мыркин.

Лог запомнился широким. Спускаешься с горки – родник, вокруг которого сделан деревянный сруб. Из этого родника большинство жителей брали воду на все свои нужды, даже огороды поливать. Носили воду в ведрах на коромыслах, зимой возили на санках. Тяжелая работа. За родником – мостик без перил, а вокруг трясина.

На краю лога стояла общая колхозная баня, а рядом построили маленькую избушку – вошебойку. Колхозники, шедшие в баню, вешали белье в вошебойку для прокаливания высокой температурой и уничтожения вшей. В трудные времена вши сопутствовали голоду.

Домики в деревне – неказистые, состояли из одной общей комнаты или из кухни и горницы, в кухне – русская печь, а в горнице обязательно круглая кирпичная печка до потолка, называемая голландкой. На подоконниках почти у всех красовалась герань разных цветов, на полу стояли фикусы. Некоторые жили в землянках. Были и саманные домики – из глины и соломы.

Огорожены дворы тыном или плетнем, а то и просто жердями. Тыновый забор делался из прутьев, переплетенных вертикально, а плетень – из горизонтальных прутьев. Чтобы скот не мог забраться в огороды, вокруг них выкапывали траншеи.

Только у одного сельчанина был настоящий забор и тесовые ворота. Не любили его в селе. И дали прозвище Хряп, потому что в разговоре он все глаголы заменял производными от слова «хряп». Нарубил дров – нахряпал дров. Заколол свинью – хряпнул свинью. Сделал забор – схряпал забор.

Работал он на вывозе леса, что сплавлялся для колхоза по реке Туба в село Городок. Как-то одной девушке понадобилось добраться до Городка. Приходит к нему и ласково просит: «Дядя Хряп, довезите меня до Городка». А он в ответ оскорбил ее пошлыми словами. В ту же ночь получил возмездие: мы, ребятишки, углем написали на его тесовых воротах: «Хряп, мы тебя хряпнем, перехряпнем и выхряпнем».

Утром бегу в школу, его жена ворота моет и ругается: «Чтоб у них руки поотсыхали!» Спрашивает, не знаю ли я, кто это сделал? Отвечаю: «Откуда мне знать?» А сама думаю: «Руки не отсохнут, Хряп заработал».

Присудили сто яиц, а я не несуся

Селяне

– народ трудолюбивый, рано встают, много

работают. Когда началась Великая

Отечественная война, работать пришлось

женщинам, старикам и детям. Трудились

дни и ночи, не считаясь ни с чем. Понимали:

стране нужен хлеб.

Селяне

– народ трудолюбивый, рано встают, много

работают. Когда началась Великая

Отечественная война, работать пришлось

женщинам, старикам и детям. Трудились

дни и ночи, не считаясь ни с чем. Понимали:

стране нужен хлеб.

После окончания Великой Отечественной войны жизнь в деревне не улучшилась, не облегчилась. Налоги на все: имеешь корову – 240 литров молока сдай, с курицы – 75 яиц, с овцы – шерсть и шкура. За каждое фруктовое дерево – налог. У деда дома был свой хороший сад. Однажды он пришел в сад с топором и стал под корень рубить яблони. Я умоляла его не рубить, плакала. Он спокойно делал свое дело, сказав: «Так надо!» Это был протест моего деда против налогов.

Бабы, смеясь, рассказывали один случай. Якобы, одна пожилая женщина не сдала налог – яйца. Ее стали судить. Стоит колхозница перед судьями, платок повязан под подбородок, на животе фартук, руки натруженные, и говорит:

– Граждане судьи, можно ответить частушкой, почему я не сдала яйца?

Судья отвечает:

– Можно.

Бабулька запела:

– Привели меня на суд,

А я вся трясуся.

Присудили сто яиц,

А я не несуся.

За работу колхозникам платили не деньгами, а трудоднями, которые называли палочками. За трудодни выдавали овощи, фрукты, пшеницу, мед. Чтобы получить хоть немного денег, шли пешком в Минусинск, везли на тележках молоко, сметану, мед – продать на базаре.

В моем сердце живет жалость, обида за хлеборобов, за несправедливое отношение к их труду.

Деревенская работа

Сибиряки – особый народ, они приспосабливались к любым условиям: нет леса вокруг, нет угля, топить, казалось бы, нечем, зато есть солома. На зиму ставили дополнительно железную печку. Каждый вечер приносили охапками солому, крутили из нее жгуты, завязывали в узлы, чтобы дольше горело, этим и топили.

Хлеб в магазинах не продавали, пекли сами, а на соломе его не испечь. И тут люди нашли выход: нарезали тонкими квадратными пластами утрамбованный овечий навоз, этот вид топлива называли кизяками. Использовали и коровий навоз, который всю зиму складировали с соломой около дома. Летом обливали его водою, топтали ногами, смешивая солому с коровьими отходами.

Затем делались деревянные квадратные сдвоенные формы, в два раза больше размера кирпича, к этим формам приделывалась ручка. Формы наполняли готовой смесью и выкладывали для просушки вокруг дома. За лето кизяки несколько раз переворачивали, хорошо просушивали и укладывали пустотелой башенкой, в народе называемой скирдой, чтобы хорошо проветривались. На этих «дровах» и пекли хлеб.

Каждое дело по хозяйству требовало знаний и большого труда. Суббота была днем капитальной уборки. В этот день протирали мокрой тряпкой двери, окна, ножки табуреток. Цветы с подоконников ставили на пол и спрыскивали водой.

Самым трудоемким и нелюбимым для меня было мытье полов. Некрашеные полы за неделю так загрязнялись, что просто водой не отмыть. Для этого находили круглые камни, которые разбивали в мелкую крошку – песок, называемый дресвой. Дресвой посыпали намоченный водой пол, затем березовым веником без листьев – голиком – терли пол ногами. Потом песок обильно смывали водой. Пол становился чистым. До следующей субботы.

Стирка – особое искусство. У деда нижнее белье было сшито из белой хлопчатобумажной ткани в рубчик. Первый раз взявшись за его стирку, я допустила ошибку. Моя тетя Варя, дочка деда, стирала его белье с щелочью. Для того, чтобы получить щелочь, жгли солому гречихи, золу заливали водой, отстаивали, процеживали. И только потом стирали с добавлением полученной щелочи.

Я же решила сделать по-своему: сначала прокипятить, чтобы белье отбелилось, а потом стирать. Затопила в бане печь и в кипящую воду насыпала золу гречихи. Пусть знают, как стирать надо!

Мой бедный дед, как увидел свое нижнее белье после моей стирки, сказал: «Всякое белье носил, но такого цвета еще не носил. Придется Варку (так он называл Варю) просить: пусть попробует по-своему постирать, возможно, светлее станет».

Трудно было совмещать: учиться в школе и быть хозяйкой в доме. Подружка Нина придумала выход. Она спрашивала у меня, что нужно сделать по дому, я ей перечисляла все дела, и Нина устраивала игру в фантики, в которой всегда оказывалась судьей. Проигравшим присуждала – кому в стайке вычистить, кому воды из родника наносить, кому жгутов из соломы наделать, кому топить печь. Мне оставалось только следить за выполнением. Такая игра мне здорово помогала, а подружки называли меня атаманшей.

Забытые блюда

Игра игрой, а кушать-то хочется. По соседству с Новотроицким не было ни леса, ни речки, как было в селе Пойлово. Неоткуда ребятишкам взять дополнительно пропитание. Мы мыли средний картофель, разрезали вдоль, не очищая кожуры, пекли на железной печке и ели. Вкусно!

До сих пор помню и люблю деревенские кушанья, при случае готовлю их.

Драники – тертый сырой картофель, в него добавляли соль, специи, яйцо, немного муки и пекли, как оладьи. Вареники делали с ягодами паслена, что рос в огородах, а также с капустой, картошкой, творогом.

Были и блюда, ныне совсем забытые. Паренки – в чугунок нарезали свеклу, морковь, репу, брюкву, тыкву, хорошо промытую, но от кожуры не очищенную. Чугун накрывали сковородкой, ставили в русскую печь. Воды наливали чуть-чуть и парили, сохранялись все витамины.

Затируха – в муку добавляли яйцо, немного молока или воды, соль, и все это растирали так, чтобы получились крошки, варили, как кашу. Толокно – муку сбрызгивали растительным маслом, если сливочным – еще лучше, добавляли соль по вкусу, и эту смесь в глиняном горшке толкушкой прессовали до твердой массы. Ставили в русскую печь для прокаливания. Для детворы – хорошее лакомство.

Кулага – заваренная крутым кипятком ржаная мука. Ей давали время постоять, чтобы засолодилась, стала сладковатой. Разбавляли теплой кипяченой водой до состояния теста на оладьи. Добавляли для закваски черствый хлеб, а для вкуса – ягоды калины или ранетку. Оставляли, чтобы закисло, и в глиняных горшках ставили в русскую печь для прокаливания.

План по снопам

В Новотроицком было два колхоза – «Новый быт» и имени Фрунзе. В каждом – сад, огород. Сажали арбузы, подсолнечник, табак, картофель, сеяли зерновые. Содержали отары овец, крупный рогатый скот, свиней.

Рабочих рук в послевоенном колхозе не хватало, и школьникам с пятого по седьмой классы приходилось летом работать наравне со взрослыми, а взрослые-то, в основном, бабы, измученные работой, нуждой, одиночеством.

Все мои подружки и мальчишки работали в первой бригаде колхоза «Новый быт». Бригадир Иван Петрович Нестеренко сам покоя не знал и нам не давал. Мы всё делали: фрукты и овощи убирали, картошку копали, табак пасынковали. Постоянная работа была только у доярок, пастухов, механизаторов. А остальные колхозники каждое утро к семи часам приходили на территорию бригады, и каждому Иван Петрович давал задание на день.

Пшеницу косили на лошадях жнейкой, сбрасывали кучками. Их надо связать посредине в сноп, пока бежишь от одной кучки к другой, из стеблей пшеницы делаешь на ходу вязку. Вечером снопы штук по 10 – 15 устанавливали в суслоны. В суслонах зерно просыхало, тогда снопы укладывали в скирды, как стог сена, колосками внутрь, а потом зерно молотили.

План – связать в день 400 снопов – считался за один трудодень. Я связывала за день по 700 снопов, и другие девчонки не меньше.

Чтобы не тратить время на поездку из села в поле, построили полевой стан, там взрослые ночевали. Решил бригадир, чтобы там ночевали и школьники. В своем неизменном прорезиненном плаще приедет на тарантасе утром, часов в шесть, и начинает будить всех, чтоб поработали до завтрака.

Однажды мы залезли на чердак домика и там уснули. Под крышей был лаз, бороны зубьями стояли к стене дома и служили лестницей. Иван Петрович приехал, а в домике «диток нэма». Догадавшись, что мы на чердаке, он, украинец по национальности, стал кричать: «Дитки, уставайтэ!» Его все мы уважали и слушались. А тут молчим. Тогда он по боронам полез на чердак и застрял в лазе. Растерялся и просит: «Дитки, хуч впихнитэ, хуч выпихнитэ».

Платье надень другое и ресницы не крась

Школа-семилетка в Новотроицком была деревянной, в каждом классе печь-голландка, которую топили сторожа.

Первый раз я пришла в эту школу, в пятый класс, в папином подарке – красном крепдешиновом платье, сшитым мне по журнальной картинке в Кишиневе, на руке и в ушах – тоже его молдавские подарки – позолоченные часы и сережки. На голове – огромный бант. В классе это вызвало шок: ученики одеты бедно, кто во что.

На большой перемене меня вызвали в учительскую. Иду и думаю, что такое может быть, ничего ведь еще не натворила? Захожу, а директор мне строго говорит: «Завтра придешь в школу без сережек и часов, платье надень другое и ресницы не крась!»

Пришла домой, сложила все в деревянный сундук, и ножницами сама подстригла ресницы. Слова про ресницы возмутили, я их никогда не красила, они у меня сами по себе длинными и черными были. Утром надела ситцевое платье и в таком виде явилась в школу, в деревенскую бедноту.

В школе и после школы я стала заводилой сверстников во всех делах. Подруг оказалось много: Полина Ягодинова, Тоня и Аня Юртайкины, Варя Ведяшкина, Саша Дмитриенко. Единомышленница и лучшая подруга – Нина Волкова, мы с ней сидели за одной партой. Родителей у нее не было, жила у брата, носила его пиджак. Нина никогда не унывала, по любому поводу смеялась, была непревзойденная выдумщица на разные шалости.

Тетя Нины Волковой работала в молоканке, куда каждый вечер колхозники несли молоко за налог. Она часто просила нас с Ниной помочь ей – просепарировать принятое молоко. В помещении установлен большой ручной сепаратор, мы с трудом его раскручивали и пропускали все принятое молоко. Потом мыли части сепаратора. Время незаметно заходило за полночь. Тетя предлагала нам за работу творог, сливки, но мы отказывались, а брали два ведра пены от обрата. Шли ночью и брызгали ею в окна тем, кто считался богатым, злым. Пена засыхала на стекле, и ее трудно было отмыть.

Интересно то, что никто никогда не думал, что это мои проделки, сыпалось все на Нину. Она притворялась обиженной и говорила: «Если я сирота, так все на меня сваливать можно?»

Я Нину всегда защищала, и мы опять что-нибудь придумывали, делали мелкие пакости тем, кого в селе за что-нибудь не любили.

Ее бабушка Ирина, наша соседка, внешне походила на ведьму из сказок: сгорбленная, подстрижена под ежик, всегда ходила босиком, на лицо не очень приятная. Но добрейшей души человек, многому меня научила. Например, как правильно белить: когда известь развариваешь, клади соли, чтобы не осыпалась со стен, а чтобы потолок и стены блестели, надо добавить в готовую остывшую известь мыльной воды. На первый раз белить горизонтально, подсохнет – побелить поперек и хорошо выровнять полосы.

Шестнадцати лет красовалась, семнадцати замуж пошла

Моя любимая тетя Варя – коса ниже пояса, такая она добрая, всем всегда помогала – собралась замуж: влюбилась в соседа Ивана Марфина. Парень он тоже добрый, участник войны. За два дня до своего девятнадцатилетия был ранен в ногу, началась гангрена, и её у него врачи отняли.

Не знаю, почему я Ивана невзлюбила, но ни за что не хотела, чтобы любимая тетя вышла за него замуж. Варя нагнала самогона для свадьбы и решила меня задобрить. Дала литр отгона крепостью 5 – 10 градусов, целый лист настряпанной сдобы и сказала: «Пригласи своих подружек, покушайте в беседке в бывшем саду».

Нинка говорит: «Хитрые, нам дали отгон, а сами будут пить первяк, 40 градусов». Мы с ней залезли в подполье, где в больших бутылях – четвертях – стоял самогон, отлили понемногу из каждой бутыли, а туда добавили отгона. И стали с подружками праздновать. Никто из нас никогда не пил, а тут выпили литр первяка, конечно, все были пьяны. Обнялись и идем по улице, поем по-деревенски на три голоса: «Шестнадцати лет красовалась, семнадцати замуж пошла».

Навстречу идет наша учительница. Увидела нас, спрашивает у меня: где мы напились? Я честно все рассказала. Утром выстроили всех учеников школы, учитель физкультуры командует: «Кто пил самогон – выйти на десять шагов вперед!» Сейчас смешно, а тогда было очень стыдно – отличилась, а ведь имею серьезные общественные поручения. Урок оказался на всю жизнь.

Нина уехала в город, рано вышла замуж, думала – счастье найдет. Я сдружилась с одноклассницей Раей Шматковой. Она жила с бабушкой. Часто собирались у нее, готовили уроки. С Раей у нас было много общего, есть о чем поговорить. Шалостей поубавилось, но появилось новое увлечение: ходить на сельские вечеринки. Парни стали симпатизировать, некоторые уже не ученики, постарше. Но я твердо стояла на своем: сама не обращала на мальчишек внимания и никому из девчонок не разрешала, всё-таки я их атаманша.

Любимыми нашими праздниками были Новый и Старый Новый год. В Новый – елка в школе и на улице. В Старый – гадание. Гадали, в какую сторону и за кого замуж выйдем. Надо сесть на клюку, на голову надеть квашенку, в которой хлеб месят, тебя несколько раз повернут на клюке, и ты должна идти. Я во время такого гадания угодила в проход землянки, где куры зимовали. Кричу, не пойму, где я, а подружки хохочут. Еще в ставни домов стучали, спрашивали, как жениха звать. Много интересных деревенских обычаев далекой старины вспоминали и восстанавливали.

Вступление в комсомол

В седьмом выпускном классе за учебу на одни пятерки мне дали премию – полтора метра черного ситца. Сшила сарафан, лямки – зубчиками.

В школе мы всегда были заняты: не только учебой, но и общественной работой, спортом. Каждое утро старшеклассники по очереди выстраивали учащихся всей школы и проводили зарядку. Физрук только наблюдал за процессом. Мы бегали, прыгали в высоту, а больше всего внимания уделялось почему-то метанию гранаты. Я любила кататься на лыжах с гор. Ничего не боялась, скатывалась на лыжах, похлеще некоторых мальчишек.

Учились танцевать, выступали в сельском клубе, даже поставили там спектакль по сказке «Золушка». Разве сейчас заставишь учеников Новотроицкой школы пешком идти в Минусинск – в музей имени Николая Мартьянова или посмотреть кино в настоящем кинозале. А мы это делали вместе с нашими учителями, особенно часто с нами ходила на такие экскурсии Эльвира Александровна Краневиттер – учитель немецкого языка и заместитель директора по воспитательной части.

В школе существовали общественные организации для октябрят, пионеров и комсомольцев. Все они взаимосвязаны: пионеры помогали октябрятам, комсомольцы – пионерам. Задачи едины: хорошо учиться, быть патриотом своей Родины. Жаль, в период перестройки эти организации были ликвидированы. Я уверена, общественные организации в школах нужны, возможно, не в той форме, как были, но их нужно возрождать.

Для нас комсомольцы «Молодой гвардии» во главе с Олегом Кошевым, а также Лиза Чайкина, Александр Матросов были примером. Вступление в комсомол – серьезное событие.

Вступать нужно было в райкоме комсомола в городе Минусинске. Дали уставы, чтобы выучили права, обязанности комсомольца, знали структуру организации. Эльвира Александровна Краневиттер попросила председателя колхоза Бунина, чтобы дал транспорт до Минусинска. Рассчитывали, что дадут лошадей, но председатель в честь такого события дал автомашину.

Всем классом, с развернутым знаменем школы, с пением патриотических песен, приехали на грузовике в райком комсомола. На прием вызывали по одному, задавали массу вопросов по учебе, уставу, спрашивали, кем хотим стать, чтобы больше пользы принести Родине, что читаем. В то время вышел роман «Белая береза». Спрашивают, кто автор, а мы не обращали на это внимание, кто ответил Бубнев, кто Бубнов. Нам дали добрый совет: «Всегда знайте фамилию автора читаемой книги, а роман «Белая береза» написал Михаил Бубеннов».

В комсомол приняли всех. На следующий день выстроили учеников всей школы на линейку, нас поздравили. Мы чувствовали себя, как именинники.

Наши учителя дали нам хорошую подготовку. Я и сейчас помню всех педагогов Новотроицкой школы: директор школы Надежда Павловна Простакова, математик Юрий Викторович Эпов, историк Зинаида Константиновна Кулинкович, учитель русского языка Феоктиста Ивановна Перепёлкина, физрук Николай Никанорович Ковалёв.

Окончен седьмой класс. Рая Шматкова – круглая отличница. После семилетки она поступила в Минусинске в педагогическое училище. Окончив его, сорок лет проработала учителем начальных классов в родной Новотроицкой школе.

Мне помешала быть отличницей одна четверка – по немецкому языку. А учиться дальше – оканчивать десятилетку – я отправилась в Туву, которая стала для меня второй родиной.

Продолжение – в №39 от 10 октября 2014 года

Очерк Розы Абрамовой «Судьбы моей простое полотно» войдёт третьим номером в шестой том книги «Люди Центра Азии», который сразу же после выхода в свет в июле 2014 года пятого тома книги начала готовить редакция газеты «Центр Азии».

Фото:

1. Роза Абрамова. Минусинск, во дворе музея имени Николая Мартьянова. 6 мая 2006 года. Фото Нади Антуфьевой.

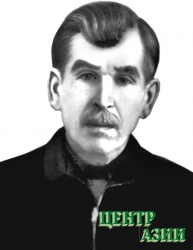

2. Дмитрий Фадеевич Мыркин. Сороковые годы двадцатого века.

3. Выпускники семилетней Новотроицкой школы со своими педагогами. Слева направо в первом ряду: Коля Мыркин, Женя Никитенко, Рая Шматкова, Роза Караваева, в замужестве Абрамова, Ваня Кобзарь.

Во втором ряду: физрук Николай Никанорович Ковалёв, учитель математики Юрий Викторович Эпов, учитель немецкого языка Эльвира Александровна Краневиттер, директор школы Надежда Павловна Простакова, учитель русского языка Феоктиста Ивановна Перепёлкина, учитель истории Зинаида Константиновна Кулинкович, Варя Ведяшкина.

В третьем ряду: Люба Колесникова, Саша Дмитриенко, Груня Хлестакова, Саша Красносельская, Поля Ягодинова, Оля Колесникова, Маша Свириденко, Нина Подрыга, Катя Бублик, Таня Свириденко.

Село Новотроицкое Минусинского района Красноярского края. Май 1950 года.

Роза АБРАМОВА