Надежда Коваленкова. Куколка

Как только я узнала о конкурсе «Человек в истории. XX век»,

мне сразу захотелось в нем участвовать. Нашла героиню в клубе «Кому за 60» – Капитолину

Аврамовну Королеву, которая девчонкой ушла на фронт прямо из кызыльской школы

№1. Но она заболела и долго не могла поправиться. Я снова пошла в клуб. Там

мы с моим научным руководителем Светланой Владимировной Монгуш объявили, что

хотим написать о ком-либо из них, кто хочет рассказать свою историю. Старики

молчали. И тут: «А можно мне, я вам столько могу рассказать!» Так мы

познакомились с бойкой, веселой Надеждой Викторовной Коваленковой. Она

никогда не сидит без дела: всегда где-нибудь участвует, поет, танцует. Мне

хотелось рассказать необычную, почти невероятную историю русской девушки,

угнанной во время второй мировой как тысячи других в Германию. Я не пыталась

приукрасить, восхититься или осудить свою героиню. Я просто попыталась

показать ее такой, какая она есть.

Как только я узнала о конкурсе «Человек в истории. XX век»,

мне сразу захотелось в нем участвовать. Нашла героиню в клубе «Кому за 60» – Капитолину

Аврамовну Королеву, которая девчонкой ушла на фронт прямо из кызыльской школы

№1. Но она заболела и долго не могла поправиться. Я снова пошла в клуб. Там

мы с моим научным руководителем Светланой Владимировной Монгуш объявили, что

хотим написать о ком-либо из них, кто хочет рассказать свою историю. Старики

молчали. И тут: «А можно мне, я вам столько могу рассказать!» Так мы

познакомились с бойкой, веселой Надеждой Викторовной Коваленковой. Она

никогда не сидит без дела: всегда где-нибудь участвует, поет, танцует. Мне

хотелось рассказать необычную, почти невероятную историю русской девушки,

угнанной во время второй мировой как тысячи других в Германию. Я не пыталась

приукрасить, восхититься или осудить свою героиню. Я просто попыталась

показать ее такой, какая она есть.

Через день после приглашения мы сразу же приехали в гости к нашей новой знакомой. Небольшая однокомнатная квартира на третьем этаже, окнами в парк. Скромно и уютно здесь, и в тоже время все со вкусом. Надежда Викторовна после двухчасовой беседы пригласила нас на кухню и угостила воздушным пирогом с маком. Но и там мы говорили об ее судьбе, о годах, проведенных далеко от родины... Наш очерк – результат многих встреч и долгих бесед с героиней.

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!

Давид Самойлов

* * *

u Сто человек, мужчин и женщин, стояли впритирку в душной маленькой комнатенке в ожидании расстрела. Их держали здесь уже два дня, даже в туалет сходить не давали. Они по очереди садились на пол – и под себя. А так как невозможно было даже повернуться, так и оставались стоять на том же месте. От вони и духоты у Нади кружилась голова, перед глазами все плыло…

* * *

u В шестнадцать лет ей страшно хотелось научиться печатать на машинке. Она жила в Вологде и работала на спиртоводочном заводе рассыльной. Машинистка, толстая и неприятная женщина, ее к машинке и близко не подпускала. И Надя по выходным дням забиралась в маленькое окошечко для выдачи пропусков и квитанций, брала книжку и печатала, печатала целыми часами.

Брат ее, служивший во Львове, как-то услышал, что т-а-а-к нужна русская машинистка, а русских машинисток найти было во Львове ну о-о-очень трудно, и сказал где надо: «А у меня сестреночка есть, машинистка». Так Надя попала во Львов.

«Львов принадлежал Польше, – рассказывает Надежда Викторовна. – В 1939 году наши пришли, пырнули их оттуда и заняли город. Объявили так: Львов освободили. А от кого освободили-то? От поляков?»

Во Львове Наде очень понравилось: город богатый, культурный, и все такие вежливые. Ехала как-то в трамвае и слышит: «Прошу да пшоду, прошу да пшоду». Удивилась: что это значит? Ей объяснили: «прошу вперед» по-польски. Прямо заграница! Пришлось поневоле и язык выучить, раз все тут по-польски говорят.

Она думала, что маму и дочурку привезет, как только все у нее наладится. Да и расписаться с Костей (отцом дочки) надо бы, но все как-то не до этого было. А пока ей нужно устроиться, заработать хоть немного.

Наде сразу дали двухкомнатную квартиру. Радостная, она все просила маму тоже переехать во Львов. Но та как чувствовала, все говорила: «Я туда ехать боюсь, заграница это, да и Германия рядом, а вдруг война». Надя никак не могла понять: да какая война, ведь договор заключили, да никакой войны!

... Война застала ее во львовской столовой. Рядом с ней сидел военный с женой. Как раз принесли очень вкусные вареники, и Надя принялась их уплетать. Все было спокойно, все обедали – и вдруг бомбы. В помещение вбегает красный от испуга заведующий и кричит: «Все в подвал, все в подвал. Война!» Люди толкались вокруг нее, паника, крики. Женщина, которая сидела рядом, схватилась за голову и закричала: «Это же война! Мы пропали! Мы пропали!»

Когда перестали бомбить, все вышли из подвала. А Надя все еще продолжала сидеть. Ватные ноги подгибались, ее колотило от страха и ужаса. Она все еще боялась. Не могла выйти на улицу. Вскоре, пересилив себя, она все же вышла. То, что она увидела на улице, останется в памяти навсегда, как первое потрясение.

Е е квартира была в центре города. Надо было пройти через

главпочтамт. И в эту огромную трехэтажную почту попала бомба. В полдень,

когда в ней на всех этажах было много

людей! Когда Надя подошла к руинам почты

и увидела везде – трупы, трупы, трупы с обгоревшими волосами и разодранной в

клочья одеждой, до неё окончательно дошел весь ужас войны. Она закрыла глаза

руками, чтобы ничего этого не видеть, и побежала домой.

е квартира была в центре города. Надо было пройти через

главпочтамт. И в эту огромную трехэтажную почту попала бомба. В полдень,

когда в ней на всех этажах было много

людей! Когда Надя подошла к руинам почты

и увидела везде – трупы, трупы, трупы с обгоревшими волосами и разодранной в

клочья одеждой, до неё окончательно дошел весь ужас войны. Она закрыла глаза

руками, чтобы ничего этого не видеть, и побежала домой.

На третий день, после первой бомбежки, было массовое бегство: милиции, военных, руководства. Город был оставлен. Его просто-напросто бросили. И начались грабежи магазинов. Грабило население, чтобы немцам якобы ничего не досталось. Огромные узлы тащили отовсюду. Спустя много лет Надежда Викторовна так вспоминает об этом:

¤ – Ко мне прибежала подружка и говорит: «Надька, пошли тоже тащить!» Она принесла две огромные коробки с пудрой и духами. Я ей говорю: «Пойдем, что-нибудь из продуктов возьмем», есть же надо что-то. Мы вылили на себя по флакону духов, напудрились и пошли. Смотрим: с машины хлеб в толпу бросают. Мы попрыгали, попрыгали – поймали булочку. В сетку сунули и пошли дальше. А дальше какой-то склад. Из склада продукты тащат, народу много, пройти туда невозможно. Я кричу: «Ну мужики, дайте нам что-нибудь, хоть консервы». Один мужчина дал нам несколько банок консервов. Идем дальше.

Видим – магазин «Динамо». А в заборе дырка огромная. И в нее народ лезет. Что-то таскает. Ну и я полезла. Там фотоаппараты, техника всякая. А на самом верху, на полках, гитары шестиструнные. Я залезла на шкап, сняла одну гитару. Посмотрела, посмотрела, да и вылезла. Пошли дальше. Видим – тащит тетка рулоны ткани. А они у нее падают – рук-то не хватает. Я ей говорю: «Тетка, ну куда ты столько набрала?» А с краю у нее такой красивый крепдешин. Я за него взялась и вытащила у нее. Говорю: «Вот сейчас у тебя и руки сошлись, нести хорошо, а так все же вывалится». А какой-то мужик остановился, смотрит и говорит: «Девчонки, у вас кто-нибудь так же сейчас увидит и отберет. Вы лучше зайдите за угол и намотайте материал на себя». Мы так и сделали. Потом говорю подруге: «Пойдем домой, скоро немцы бомбить будут». Они всегда через три часа прилетали.

И, что вы думаете, вот так было три дня. Все всё тащили. Мы, правда, больше ничего нигде не брали. Только продукты.

Я жила в центре, где всегда слышно было радио. Последние дни оно молчало. Через три дня я проснулась – музыка, песни! Схватила туфли в руки и выскочила на асфальт. Туфли из рук вывалились, рот раскрыла, смотрю – маршируют немцы. С песнями. С закатанными рукавами. Веселые и довольные. Идут, идут, едут, идут. Захватили весь город. Но они прекрасно себя вели – они были рады, что им Львов преподнесли на блюдечке. Они, видимо, надеялись, что так и дальше пойдет. И воевать не надо будет, и стрелять не надо. Так им и будут подносить города...

Вот так они зашли, хорошие, веселые. Мы пошли смотреть на них.

Пошли на бульвар. Они все сидят там по лавочкам. Парней угощают сигаретами,

со всеми разговаривают. Форма красивейшая! А офицеры элегантнейшие,

чистейшие. Нет, мы их не боялись. В голове было: «Вот они зайдут, побудут, а

завтра уйдут, и все будет, как прежде». Потом уже стало нам плохо. Они целые

кварталы занимали для себя. «Идите, куда угодно!», «Раус! (Вон!)» И наш

квартал заняли. Где мы только не спали: в киоске даже. Так было 5-6 дней. Потом

они уехали.

они зашли, хорошие, веселые. Мы пошли смотреть на них.

Пошли на бульвар. Они все сидят там по лавочкам. Парней угощают сигаретами,

со всеми разговаривают. Форма красивейшая! А офицеры элегантнейшие,

чистейшие. Нет, мы их не боялись. В голове было: «Вот они зайдут, побудут, а

завтра уйдут, и все будет, как прежде». Потом уже стало нам плохо. Они целые

кварталы занимали для себя. «Идите, куда угодно!», «Раус! (Вон!)» И наш

квартал заняли. Где мы только не спали: в киоске даже. Так было 5-6 дней. Потом

они уехали.

За эти три дня до этого, когда во Львове не было ни советской власти, ни немцев, местные националисты организовали полицию. Русских они ненавидели. А перед тем как уйти, наши из тюрьмы выпустили уголовников. Это мы видели: уголовники стриженые бегут. А политических – это местное население, в основном украинцы, – вывели во двор и всех расстреляли. Весь двор тюрьмы был усеян. Ходить мимо было невозможно – трупы начали разлагаться, и тогда согнали евреев и заставили их убирать трупы. По всему городу развесили снимки: «Зверства большевиков».

А потом евреев начали забирать в гетто. Местные националисты ненавидели поляков, жидов и коммунистов, как они говорили. Так они пели. Мелодию даже запомнила:

Смерть, смерть ляхам,

Смерть, смерть ляхам,

Смерть жидовско-московской коммуне.

О, великий огонь, нас виде!

Они начали забирать и всех русских – на проверку: кто кем был. Я шла с одной женщиной, она была еврейка, замужем за нашим, а он работал в милиции. А она местная. И вот местный полицай ее узнал: «Что, твой муженек удрал, а ты, жидовка, осталась здесь работать?» И ее забрали, и меня – за компанию.

* * *

u Только на третий день резкий крик заставил всех вздрогнуть: «Пошли!» Повели первого попавшегося. На расстрел. Все ждали выстрела. В комнате тишина. Все слушают, слушают, слушают. Выстрел. В саду за домом. «Расстреляли». Дверь открылась опять – вывели следующего...

В комнате остались еврейка, русская девушка и Надя. Вот дверь опять открылась – забрали Надю. Повели в комнату на допрос.

¤ – Знаете, что меня спасло? Незадолго перед войной у меня украли портмоне, с деньгами и паспортом. И выдали новый, не такой, как сейчас, а бумажный. Я села в транвай, развернула, читаю, а национальность стоит «украинка». Думаю: что за черт, чего это меня украинкой записали? Что делать-то? А девчонки говорят: «Ну и что. Что тебе паспорт теперь черкать будут? Пойдешь менять и скажешь, что произошла ошибка». А паспорта тогда выдавали так: сначала на три месяца, потом на полгода, потом на год. Ну я и не пошла. Это меня и спасло.

Вот меня ведут по коридору. Свечи горят. Страшно. Темно. Заводят в комнату. За столом трое сидят. С опашками (прим.: повязка на руке) – желтое и голубое. Посередине стоит табуретка.

– Сидай!

Села. Сразу:

– С якого року в комсомоли?

В основном, они убивали комсомольцев и партийцев. Достаточно было кому-то сказать: «Да коммунист он, коммунист» – и все.

– Я не комсомолка. (Я комсомолкой-то дома была, а как во Львов приехала – на учет не встала. Так что за это не боялась).

– Брээшешь, мы всэ знаем!

– Вот и хорошо, что вы все знаете. Значит, вы знаете, что я не комсомолка.

– Де працювала?

– На спортивной базе, машинисткой (если бы они узнали, что я работала в штабе шестой армии, они бы меня без допроса расстреляли).

– Украинка?

– Украинка!

А я ни звука по-украински. Ни слова. И фамилия – Смирнова, Надежда Викторовна. Родилась в Вологде. Нигде ничего украинского нет.

– Почему не говоришь по-украински?

А я свое детство помню, еще в садик ходила: в Вологду семьями украинцев вывозили и почему-то заселяли в церкви. Делали там нары, и они там на нарах жили. Столько детей! А холодно, сыро! И они умирали там... А от нас недалеко кладбище. И я ребятишкам говорю: «Побежали до церкви, посмотрим, сколько сегодня хоронят детей». Придешь туда – на полу гробики, гробики... Мы считали: восемь, девять гробиков... Дети страшно умирали... Высланные украинцы...

И я говорю им:

– Мои родители были высланы в Вологду. Отец рано умер. Училась в русской школе, кругом – русские, и поэтому не с кем было говорить по-украински.

– Ну ладно, – говорят, – мы тебя выпустим. Учись говорить по-украински. Вот тебе талоны – будешь ходить в украинскую столовую. Потом найдем тебе работу. Где живешь?

– Нигде. Наш квартал немцы заняли.

– Ладно. Придешь в столовую, поешь. А сейчас иди в дежурку – комендантский час, ходить нельзя. Утром пойдешь.

Пришла в дежурку. Там сидит женщина русская и мальчишка, лет шестнадцати. Я к ней, шепчу: «Вас выпустили?» «Да». «Меня тоже». И охранник уже с нами по-хорошему. Вытащил мешок мацы. Знаете, что такое маца? Это у евреев на Пасху делают мацу. Мы – куличи, а они – мацу. Такие вафли, только пресные. Где-то у евреев целый мешок мацы утащили. «Грызите»,– говорит.

Когда утром нас выпустили, женщина говорит мне: «Надя, не оглядывайся назад. Только не оглядывайся назад!» Как мы понеслись в разные стороны!

* * *

Надя пришла домой, к бабушке и дедушке, у которых жила. Но старики очень боялись, ведь она

русская! – и отказали ей в жилье. Наде очень хотелось есть, и она пошла в

столовую. А в столовой сидели одни националисты. Надя быстро подошла к

окошку, взяла суп, села в уголок, стала

есть. Но кусок в горло не лез от такого соседства, и она, не доев, встала и

ушла.

Надя пришла домой, к бабушке и дедушке, у которых жила. Но старики очень боялись, ведь она

русская! – и отказали ей в жилье. Наде очень хотелось есть, и она пошла в

столовую. А в столовой сидели одни националисты. Надя быстро подошла к

окошку, взяла суп, села в уголок, стала

есть. Но кусок в горло не лез от такого соседства, и она, не доев, встала и

ушла.

Ночевала она под прилавком в книжном ларьке со своей подругой Евкой. А следующей ночью случилась облава. Всю пойманную молодежь посадили в грузовики и повезли. Привезли их в школу. У двери – часовые, а в школе уже уйма народу. И никто не мог понять, зачем их сюда собрали. Думали, что опять повезут их на какие-то работы.

В школе их продержали целую ночь, а утром погрузили на поезд и повезли. Надя все допытывала часового, охранявшего их: « Куда мы едем, зачем?» Но он не хотел говорить. И только, когда уже отъехали далеко от станции, он сказал: «В Германию». Девушки начали реветь. К утру они приехали в Лейпциг. На ночь их поместили в какой-то заброшенный дом и закрыли на огромный замок.

¤ – Утром с подругами вышла, а ворота открыты и никого нет. «Ну пошли витрины смотреть», – говорю я. Мы прямо обалдели: таких витрин мы в жизни не видели. Каких только вещей там не было!

u Днем их опять повезли на поезде в город Тауха (прим.: так Надежда Викторовна называет город Таухен в Германии), в рабочий лагерь. На ночь разместили в бараках. Утром им принесли одну большую наволочку и одну маленькую и показали на кучу соломы, сказав «шнеллер, шнеллер!» (мол, быстрее набивайте). Все бросились на эту кучу соломы: каждая хотела, чтобы ее матрац был помягче. Кровати были двухъярусные – десять штук в каждой комнате, тумбочки, посередине комнаты – печь.

Потом вывели всех во двор лагеря, выстроили в ряд и начали отбирать на работу: кого на завод, кого на кухню. Рослых, сильных девушек – к баварам (прим.: так они называли крестьян, которые имели свое хозяйство) и в прислуги.

Приехали офицеры, стали выбирать себе служанок, один подошел к Наде и сказал: «Покажи руки». Надя показала. На ее ногтях еще оставался лак. Офицер улыбнулся и отослал ее в первую кучу. В этой куче было человек шесть-десять. Приехавшие офицеры выбирали себе сильных деревенских девушек для черной работы, Надя к этой категории не относилась, поэтому ее отправили в кучу для горничных и кухарок. Она с несколькими девушками попала в заводскую столовую.

В комнате установили график дежурства. Дежурный должен был утром встать, взять три черные узорчатые (!) плитки угля, гладкие, как золотые слитки, – растопить печь и принести большой кофейник с кофейной бурдой. Комната должна была нагреться до того, как все проснутся. Наде не трудно было справиться с этой работой – дома она всегда самая первая просыпалась.

В лагере ее прозвали Куколкой – такая она была ладная и хорошенькая, а немцы звали ее Нача, не выговаривая букву «д».

– У меня была подруга, Маша Черная, из Западной Украины. И мы с ней

стали учить французский. Я ей говорю: «Вот выучим французский, кончится война

– уедем во Францию». Мы уже начали

говорить по-французски, а тут Маша заболела брюшным тифом. Немцы

страшно боялись всяких эпидемий. Машу – в больницу, лагерь – на карантин. И

с тех пор я Машу не видела.

– У меня была подруга, Маша Черная, из Западной Украины. И мы с ней

стали учить французский. Я ей говорю: «Вот выучим французский, кончится война

– уедем во Францию». Мы уже начали

говорить по-французски, а тут Маша заболела брюшным тифом. Немцы

страшно боялись всяких эпидемий. Машу – в больницу, лагерь – на карантин. И

с тех пор я Машу не видела.

Уже спустя много лет, я нашла документальный журнал (прим.: Надежда Викторовна имеет в виду роман Виталия Семина «Нагрудный знак «ОСТ», напечатанный в «Роман-газете» в 1978, № 19; она хранит его как реликвию), в котором и прочитала про Машу Черную, что она поступила в больницу с осложнением брюшного тифа и после выздоровления осталась работать в этой больнице нянечкой. И вот когда я это прочитала, я расплакалась: «Маша, наконец-то я тебя нашла, Маша»... Как бы я хотела ее увидеть...

* * *

u Вскоре в лагере Надя начала работать на кухне. Там ничего не надо было делать руками – все делали машины: с одной стороны положишь, из другой уже чистым все выходит. Нужно было только брать и складывать в гнезда для посуды. В огромной столовой кормили немецких рабочих.

Пять дверей открывались все разом, и тут же выбегали официантки (тоже из пригнанных) и начинали обслуживать. Кормили немецких рабочих в столовой очень вкусно. Сколько Надя себя помнит, в детстве она все время недоедала.

– Помню, у нас дома в комоде лежала корочка хлеба. Я смотрела на неё с жадностью, но мама не разрешала её брать, потому что вечером нечего будет есть. В школе нам тоже по кусочку чёрного хлеба с солью давали. Каждый следил, чтобы другому не дали больше. Всё выдавали по карточкам, всего понемножку.

В лагере мы проходили туда, где для итальянцев варили макароны – они ведь их очень любят – и этих макаронов наложим-наложим в миски и едим. Мы-то ведь голодали, для нас варили жуткую бурду. Особенно вкусным был пудинг. Он был сладкий и трясся, как заливное. Мы очень любили мыть котлы из-под пудинга: на краях котлов оставалось много. Когда его съедали, нас звал Эдик (прим.: француз, из пригнанных, он работал поваром на кухне, следил за тем, как готовят, накрывают), и мы со своими ложками, мисками, лезли в этот котел – одни ноги торчали. Эдик собирал людей, говоря: «Сейчас концерт будет». У нас волосы все в пудинге, каждая себе побольше набрать хочет, ногами дрыгаем, визжим! Ну, каждая себе мисочку-то набирала.

Мы так наедались, что потом и смотреть на ту бурду, которую для нас специально готовили, не могли.

* * *

u С далекой родиной их связывала только большая черная тарелка – радиорепродуктор. Надя и девчонки всегда плакали, когда сообщали, что немцы взяли тот или другой советский город. Только Эдик их успокаивал: «Помните, когда противник заходит далеко вглубь в тыл своего врага, а у него есть еще запас, он обязательно проиграет. Запомните это: немцы никогда не выиграют войну. Вспомните Наполеона».

Как-то Надя спросила у одного немца: почему вы напали на нас? Сначала немец долго не хотел отвечать, но потом сказал: «Вы посмотрите, какая у вас громадная страна. А у нас такая маленькая. Нам не хватает земли. Сколько у вас пустует, куда вам столько!» Сегодня Надежда Викторовна много читает книг о войне, и ее удивило то, что там написано: если бы, мол, немцы не напали раньше, то напали бы советские. Она не верит в это – не могло так быть.

* * *

Однажды Надя вышла выбрасывать отходы из кухни и увидела, как проходили русские военнопленные с полицаями. Один из пленных бросился к лежащей на дороге обугленной морковке, а следом за ним на эту жалкую морковку набросились все остальные. А полицай их дубинками начал бить….

С тех пор она с девчонками часто передавала еду нашим военнопленным через одного моряка – Колю из Одессы, и летчика – Мишу из Ленинграда, с которыми она познакомилась. А они уже сами распределяли между собой – тому, кому очень надо.

В лагере советских военнопленных был один немец-охранник, которого за его доброту сами немцы прозвали коммунистом. Через него девушки тоже часто передавали еду. «Девчонки, хоть каких-нибудь витаминов! – кричали солдаты. – Хотя бы луку».

– Однажды я увидела двух пленных, роящихся в баке для отбросов из кухни. Я тихо сказала им:

«Смотрите: здесь, с левой стороны бака всегда будет что-то съестное». Так я

начала носить еду в бак: брала продукты из кухни и несла. Как-то вышла, а тут

двое пленных пришли за едой, как бросились ко мне – и ну целовать руки. Я в

ужасе: «Вы что, хотите, чтоб меня расстреляли! Не смейте, подумайте и вы

обо мне».

– Однажды я увидела двух пленных, роящихся в баке для отбросов из кухни. Я тихо сказала им:

«Смотрите: здесь, с левой стороны бака всегда будет что-то съестное». Так я

начала носить еду в бак: брала продукты из кухни и несла. Как-то вышла, а тут

двое пленных пришли за едой, как бросились ко мне – и ну целовать руки. Я в

ужасе: «Вы что, хотите, чтоб меня расстреляли! Не смейте, подумайте и вы

обо мне».

У нас в лагере была очень наглая украинка, она всеми хотела командовать. Одна я с ней спорила. И однажды мы с ней сильно поругались, не помню, из-за чего, и кто-то на кого-то вылил таз с помоями. Мы схватились за волосы, начали драться. Никогда так больше в жизни не дралась, ни потом, ни раньше. Девчонки кричат, вопят, а разнять нас не могут. С большими усилиями нас разнял повар. Меня сразу – в медпункт, а она вся в крови, оказывается, побежала в полицию и сказала, что я передаю русским пленным еду. Она ничего не знала, просто брякнула. Но меня сразу забрали в тюрьму.

* * *

Надю привели в камеру, над которой было написано «русиш».

Маленькая комната с небольшой тумбой, как потом оказалось – туалетом, и матрацем на стене, который отбрасывался. Ночью его можно было постелить и спать на нем. А укрываться не давали. Все стены были исписаны. Особенно Наде запомнилась надпись на самом верху крупными буквами: «Привет Сталинским соколам-комсомольцам!» Надя нашла огрызок карандаша и написала:

Одна, одна, как тяжело одной…

Тоска ужасная мне сердце гложет,

Теперь уж я совсем одна,

И горю моему никто уж не поможет.

Через четыре дня дверь тяжело открылась – привели новеньких. Надя испугалась: “Немки!? Зачем немок в русскую камеру?”

Разодетые, как она говорит, в пух и прах, элегантные. Потом выяснилась такая история. Это были русские девушки. Их выбрали офицеры для своих жен, горничными. Эти офицерские жены были подругами. Как-то они уехали на какую-то вечеринку, а мужья их были на фронте. А девушки со своими парнями, тоже русскими, давно хотели сбежать, и вот подвернулся удобный случай.

Надев на себя одежду своих хозяек, вплоть до нижнего белья, отнесли ребятам мужскую. Они все хотели бежать в какой-то лес, в котором прятался отряд партизан. Парни предложили разойтись, чтобы хоть кто-нибудь выбрался из этой проклятой Германии. Их поймали через несколько дней. Девушек выдало то, что они… заснули! На вокзале. Ни одна немка бы так не сделала. Теперь девушек ожидал расстрел. За воровство расстреливали. А русских – и подавно.

Через четыре месяца Надю судили. Судьями были офицеры, был и переводчик. Наде Казик (прим.: так звали ее друга француза – Казимир Мудинас. Она с ним работала на заводе) постоянно приносил еду в камеру, и во время визитов учил ее, как вести себя. Он и научил не отказываться от переводчика и не признаваться, что хорошо знает немецкий – чтобы было время обдумать ответы. Казик ходил в гестапо и доказывал, что Надя ни в чем не виновата.

Из лагеря на суд вызвали всех, кто знал Надю: поляков, украинцев, итальянцев, французов и русских, – но никто ее не выдал. Ее отправили обратно на завод, но уже в цех.

* * *

С тех пор на кухне русские больше не работали, всех перевели

на завод. Времена ухудшились, еды стало мало, но девушки всё равно хотели

выглядеть красиво. На неделю им на четверых давали двести пятьдесят граммов

маргарина, четыре селедки. Но девушки это не ели, экономили, чтобы выменять

у немок еду на туфли, платья, шляпки.

С тех пор на кухне русские больше не работали, всех перевели

на завод. Времена ухудшились, еды стало мало, но девушки всё равно хотели

выглядеть красиво. На неделю им на четверых давали двести пятьдесят граммов

маргарина, четыре селедки. Но девушки это не ели, экономили, чтобы выменять

у немок еду на туфли, платья, шляпки.

– Однажды мы видели, как немец чистит вареную картошку. Вы ведь знаете, когда ножиком поддеваешь кожицу, на ней остается немного картошки. И вот мы ждали, пока он дочистит картофелину, куда выбросит кожицу. Потом пойдём туда и с кожицы картошку соскабливаем. Вот так и ели.

С сорок третьего года мы всегда голодали. Однажды моя подружка узнала, где есть невыкопанная мерзлая картошка. Мы пошли туда с ней, выкопали, оказалось, это не картошка, а кормовая свекла. Для коров. Но есть хотелось настолько, что мы засунули ее в печь, для плавки металла, закрыли-открыли – и она уже готова. Снаружи она сильно обгорела. Ну, мы внутри ее чуть-чуть погрызли.

Голод заставлял хитрить, а иногда и воровать. Увидели как-то девочки лавку, полную картошки, и решили «навестить» лавочника. Подруга Нади, красивая и озорная Катя, взялась отвлекать. Наде приказала проползти под ее ногами с сумкой и быстро накладывать. А сама начала мило беседовать с немцем, то и дело стреляя глазками и так же мило улыбаясь. У Нади от страха тряслись руки, и картофелины, как назло, выпадали, не ловились. Немец уже начал подмигивать. Надя, все же набрав полную сумку, тихонько оттащила ее за угол. Когда же лавочник спросил, что Катя делает сегодня вечером, Надя с сумкой была уже далеко.

Вечером, когда подруги шли с полным противнем испеченной румяной картошки через коридор к себе в комнату, чтобы удивить других, они наткнулись на того самого своего знакомца. От неожиданности они чуть не выронили противень. Оказалось, что немец здесь работал. Девочки невинно улыбнулись и, присев одновременно в реверансе, как можно быстрее кинулись к себе в комнату. Это была самая вкусная картошка за все это время!

Наде всегда давали нетяжелую работу. Сначала ее отправили на совсем легкую работу: деталька туда, деталька сюда. Однажды у нее порвались чулки. Она взяла их и начала тут же зашивать нитками, прямо на себе. Как раз в это время проходил надзиратель. Он спрашивает: «Вас из дас!?» (Что это такое?). Надя смущенно ответила: «Майне чулок из капут». «Раус!!!» – закричал надзиратель в бешенстве.

Так она попала на машину, маленькую, с кузовом, как игрушечная. Стала возить разные детальки. Но кроме деталек, она еще и возила кого-нибудь «покатать». Ее за это и другие, как она думала, мелкие шалости, отправили на завод работать на фрезерном станке. Это была уже трудная работа: работали в три смены по восемь-девять часов. Утром с восьми до шести, потом до двенадцати-часу ночи, потом – до утра. Самыми тяжелыми были ночные смены, когда сильно хотелось спать. Однажды Надя даже чуть не лишилась пальца, заснув за станком – до сих пор шрам видно.

Как-то в ночную смену Надя спряталась за ящиками, взяла рулон бумаги, стоявший рядом, поднесла к губам и монотонно проговорила уже знакомое всем наизусть: «Ахтунг! Ахтунг! Етц ист люфт гефарен. Аллес лёйте фабрикмус цу фалясен цванцишь мину цут э вартен!» (Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Всем фабричным рабочим срочно покинуть здание завода – самолеты будут через 20 минут!).

¤ – Что тут было! Все при первых же словах выключили станки и бросились вон. Но наш мастер догадался и погнался за мной озверелый. Я – в женскую уборную и заперлась. Там я просидела до самого конца смены. Потом девчонки приходят и говорят, что они его уговорили, выходи. Они ему, оказывается, сказали: ну пошутила девочка, зато всех взбодрила, а то, мол, мы все тут чуть не уснули. Простил. Даже посмеялся потом и сказал, чтоб больше так не шутила. А Советском Союзе бы сразу: саботаж! Колыма! И концов бы не нашли.

u За станком делали маленькие детали для самолетов, бомб, но тогда они не знали об этом, могли только догадываться.

Однажды Казик тихо сказал: «Нужно делать диверсии. Видишь: стоит эту деталь только уронить – и она уже ТАМ не сработает». Да, деталь эту нужно было очень точно измерить, не соблюдешь пропорции – и она уже не нужна. А если уронить, внутри нее образуется маленькая трещина, которой снаружи не видно. Сколько они этих деталей пороняли!

А однажды, октябрьским утром, Надя увидела красный флаг прямо на самом высоком месте здания завода. А на дверях внизу было написано: «Заминировано». Немцы боялись лезть туда. Они долго бегали, кричали, ругались. Вечером в мужском бараке устроили обыск, допрос, но никого так и не нашли.

* * *

Бомбили постоянно, с самого начала войны, но что за самолеты,

было непонятно. Надя с подругами думали, что это американцы. Никому не

разрешалось покидать здания, всех сгоняли в маленький подвал. Каждый раз,

когда они молча спускались в это «бомбоубежище», все думали: конец!

Бомбили постоянно, с самого начала войны, но что за самолеты,

было непонятно. Надя с подругами думали, что это американцы. Никому не

разрешалось покидать здания, всех сгоняли в маленький подвал. Каждый раз,

когда они молча спускались в это «бомбоубежище», все думали: конец!

Надя с подругой нашли лазейку, и в одну из бомбежек они в страхе перелезли через огромный забор и убежали далеко в лес. А когда они вернулись, то увидели, что все неимоверно радостные: оказывается по радио объявили, что теперь можно, то есть даже нужно было покинуть здание завода во время обстрела. С тех пор, как только из большой черной тарелки раздавалось: «Ахтунг! Ахтунг!», все бежали вон из здания.

В одну из таких бомбежек весь завод был разрушен, и всех рабочих перевели в другой лагерь, в городе Кременьшау.

¤ – Нас посылали убирать казармы, дома офицеров. Однажды меня послали убирать комнату генерала. Когда я пришла, он был занят, и бросил: «Заправь кровать». Видимо, он только встал. А было где-то 10-11 часов. Ну, я заправила, как умела, и стала осматривать комнату.

На письменном столе аккуратно стояли фотографии членов семьи. Когда он освободился, стал на меня кричать, что я неправильно заправила кровать, и показал, как надо заправлять. Немцы очень аккуратный народ, совсем не в аккурат нам.

Потом я начала чистить окно газетой, чтоб что-то делать. А у меня были такие симпатичные чулки, я была маленькая и всегда носила высокие каблуки. Немец посмотрел на меня и спросил меня: «Ты кто?» А меня все всегда считали француженкой. А русских они очень не любили. Но я гордо ответила: «Русская!» Он: «О! Где лучше, в Германии или в России?» Я ответила: «В России!» Он так странно на меня посмотрел, и я сразу добавила: «В гостях хорошо, а дома – лучше». В дверь постучали. Вошел еще один генерал. Немец ему говорит: «Ты знаешь, я спрашиваю у нее, где лучше, а она говорит, что в России». Который вошел, руку в карман положил. Я думаю: «Все – сейчас пистолет достанет». А он достает шоколадку и говорит: «Молодец!»

* * *

Однажды вбегает в комнату подруга и начинает тараторить: «В

соседнем мужском бараке появился гитарист, айда за ним!» Так Надя познакомилась

со своей «единственной и вечной любовью» – Валей. Он попал в Германию таким

же образом, как и она. Было ему тогда тоже 18 лет. По профессии он был парикмахером.

Однажды вбегает в комнату подруга и начинает тараторить: «В

соседнем мужском бараке появился гитарист, айда за ним!» Так Надя познакомилась

со своей «единственной и вечной любовью» – Валей. Он попал в Германию таким

же образом, как и она. Было ему тогда тоже 18 лет. По профессии он был парикмахером.

Поклонников у Нади было много. Вспомнить хотя бы голландского инженера, которого немцы наняли работать на свой завод. (Немцам запрещалось жениться на ненемцах: парней вешали прямо на улице, девушек – в концлагерь. А другие, «всякие», как говорили немцы, – пусть). Она отказала ему у самого трапа самолета. Там, в Голландии их ждали родственники, свадебный стол, вилла. Да, да, хотелось уехать отсюда подальше, а дочку и маму все равно нашла бы и забрала. Но Надя как будто знала, что самый главный человек в ее жизни еще не объявился.

Жениться лагерным не разрешалось, а жить вместе – только тем, у кого есть дети. Детей держали в отдельной комнате. Никому не разрешалось к ним ходить, даже мамам. Мамы лишь заходили туда, оставляя пеленки, одежду, но выносить в бараки детей не разрешалось. Из мам составляли график нянечек – по два человека сидели целыми сутками с детьми, пока другие мамы работали, как все. Потом менялись, и так далее.

К парням тоже не пускали. Ночью, когда все засыпали, девчонки наряжались и через весь двор ползли по-пластунски, потому что заметил бы кто – расстрел, по земле и по асфальту к мужским баракам.

– Никто ведь не поверит, если скажу, что в нашей комнате были белейшие тюли. За оградой был склад, где складывали ношеные, старые вещи, которые немки выбрасывали на переделку. Мы там часто копались. Приходили с бритвами, так же, по-пластунски. Много хороших вещей было. Мы носили. На танцы. Ночью приползем и наугад в темноте вытаскиваем и тащим, тащим. Особенно много попадалось тюли. Мы развесили их на окнах, сделали из них покрывала – везде, где только можно. Немцы, конечно, догадывались, откуда это все, но не ругали – ничего не говорили, только посмеивались.

* * *

Их освободили американцы. Армия была как на подбор: все высокие, здоровые, красивые. Как они ей понравились: вежливые, выбритые, пахнущие вкусным одеколоном и хорошими сигаретами. Как будто из другой жизни, которую она так себе и представляла: как в книгах или на картинках. Они раздавали всякие вкусности из своего пайка. У них были огромные пайки. Шоколадки – обязательно.

Охрана лагеря вся разбежалась. Собрали весь лагерь на собрание – нужно было как-то организовать освобожденных людей. В первую очередь составили список людей на довольствие – всех, ведь, получается «передали» американцам, несколько сотен человек. Назначили администрацию. Валентина выбрали начальником лагеря, и они с Надей немедленно заняли квартиру бывшего начальника. Все остальные остались жить в бараках. Семейные быстро заняли отдельные комнаты.

..Зайдя в спальню, Надя ахнула: весь пол был покрыт ковром из белоснежного меха! Она бросилась на широкую кровать, запуталась в шелковом покрывале и ...заснула.

Проснулась она от вежливого, но требовательного стука. Это был знакомый итальянец с огромным пышным тортом (всех итальянцев тогда направили на кухню, потому что они лучше всех готовили).

Он стоял в позе, будто перед госпожой, и хитро улыбался. Надя решила подхватить его игру и, стараясь как можно грубее, крикнула: «Иди к черту!» Он не отставал: «Фрау Нача, герр Валентин приказал, чтоб я обязательно вас покормил». И даже прищелкнул каблучком. Надя чуть-чуть покапризничала, для приличия, и, усевшись удобно на кровати, принялась за творение повара и тут же выплюнула. Да, он был неплохим кулинаром, судя по красивому оформлению, но он плохо знал немецкий: вместо приправ для тортов и кексов он насыпал рыбий порошок. Не очень-то удается им поиграть в «герров» и «фрау».

– И жили мы под американцами шесть месяцев. Красный Крест снабжал провизией. Кстати, во время войны от Красного Креста часто поступали пайки, посылки военнопленным. Но только не русским. Русские пленные ничего не получали – умирали с голоду.

Мы видели, что началась дележка Германии. Многие парни из Америки говорили по-русски, и мы все слышали. «Вот эта часть, девочки, отойдет Советскому Союзу», – объясняли они нам.

u Всем желающим предложили уехать в Америку, Надя тоже захотела. Но остановил Валя: «Если мы уедем, то уже никогда не сможем вернуться домой», и забрал у неё документы и вещи. Когда машина в Америку уезжала, Надя в слезах бежала за машиной.

Тогда из трех тысяч людей уехали почти все, осталось только двадцать два человека.

¤ – После американцев пришли русские. Наши! Мы их так ждали! Радости не было предела. Бегали к немкам, выпрашивали у них хоть немножко цветочков, побежали на поле – нарвать цветов.

И вот ждем. Смотрим все на дорогу, по которой недавно проехали американцы. Никого нет. И вот грохотанье – лошади и телеги. Наши …на подводах.

Мне сейчас так стыдно за то, что мы тогда... были шокированы видом наших солдат: грязные, страшные, оборванные, – так стыдно! Они совсем не были похожи на героев. Грязные, усталые... Только потом я поняла, КАК они настрадались за эти долгие пять лет. Сколько вынесли, сколько перенесли!

* * *

u Валю призвали в армию. Он служил в комендатуре Кременьшау. А Надю поселили в трехэтажный коттедж как переводчицу. Теперь немцы называли русских девушек «фройляйн» или «фрау». «Мы тогда уже ходили королями», – вспоминает Надежда Викторовна. Хозяйка виллы фрау Марта очень испугалась, что поселили русскую, но общительная Надя сразу же расположила к себе, и вскоре они подружились.

День Победы в Кременьшау праздновали на вилле, которую занял новый комендант города. Пригласили весь высший командующий состав с переводчицами.

– Сборы у меня начались с утра. Портниха заканчивала платье. Парикмахерская, маникюр. И фрау Марта, у которой во время войны была русская прислуга, теперь сама вертелась целый день около меня: то что-то подправляла, то подглаживала, даже пыталась надеть на меня свои драгоценности. Я перед зеркалом верчусь. Вся такая элегантная. А Валю туда не пускали. Он же был в комендатуре, обыкновенный солдат. Кто туда солдата-то пустит. А я разодетая в пух и прах! – и туда

Там на втором этаже громадная зала с огромным столом. Все расселись. А обслуживали девушки в украинских костюмах – до сих пор не могу понять, где они за одну ночь взяли эти костюмы – все в красных сапожках, в венках и лентах. Стол был, конечно, завален. Бутылки, бутылки. Чего там только не было! И там нам на первое подали борщ, который мы не ели уже сто лет! Все: «Ой! Борщ! Ура!!!»

А в соседней зале, тоже огромной, хотели устроить танцы. У стены

стоял огромный рояль. Да, шикарно жил бывший хозяин. Но среди присутствующих

никто не умел играть на рояле – некогда было, кто воевал, кто на немцев

работал. Надя подумала, как бы кстати был аккордеон Вали. И тут раздались

знакомые звуки – танго Вали! Надя побежала к дверям и открыла: Валя и слепой

старый немец сидели в углу у стола и играли. «Быстро», – подумала Надя и побежала

к столу за едой для музыкантов. Давно они так не веселились.

А в соседней зале, тоже огромной, хотели устроить танцы. У стены

стоял огромный рояль. Да, шикарно жил бывший хозяин. Но среди присутствующих

никто не умел играть на рояле – некогда было, кто воевал, кто на немцев

работал. Надя подумала, как бы кстати был аккордеон Вали. И тут раздались

знакомые звуки – танго Вали! Надя побежала к дверям и открыла: Валя и слепой

старый немец сидели в углу у стола и играли. «Быстро», – подумала Надя и побежала

к столу за едой для музыкантов. Давно они так не веселились.

А под утро они возвращались и громко пели русские песни. Шли прямо посередине широкой улицы и никого не боялись. Не боялись, что кто-то посмотрит за лацканы и увидит ненавистный бледно-голубой кусок материала с надписью «ost» (прим.: оst – восток. Этот нагрудный знак носили только русские и поляки. У поляков он был желтого цвета с буквой «P», квадратный. Без этого знака нельзя было выходить в город), и отправит в комендатуру. Не боялись. Они были свободны. Они – победители.

* * *

u В конце сорок пятого, когда Валя демобилизовался, стали собирать поезда на восток – в Россию. Вместе с лагерными рабочими отправляли и тех, кто был в концлагерях.

Не сравнить, как они выглядели и те, кто был в рабочем лагере: ободранные, голодные, немощные, больные, сутулые. Из концлагерей освобождали, а из лагерей пленных – в наши лагеря. Надя услышала разговор двух солдат, которые тихо переговаривались, глядя на концлагерных:

– Ээх, из одного да в другой.

– Даа...

И все это понимали, что из одного лагеря попадут в другой – советский, но не говорили. И было им жалко и горько. Хотелось крикнуть: «За что?!» Надя вспомнила, как немцы в лагере для военнопленных зазывали советских солдат в свою армию (это была армия «власовцев»), но никто из наших солдат не пошел туда – умирали с голоду, но не шли.

...Наконец и они с Валей поехали на его родину. На Украину! Прожила Надя там недолго. Вскоре она уехала к себе в Вологду, и они расстались с Валей, чтобы через двадцать лет вновь встретиться и остаться вместе уже навсегда.

* * *

u В Вологде она первым делом поехала к своему дому. Но его не было – разбомбили. Надя нашла мать и брата через комендатуру.

Подойдя к двери, она тихонько постучала. Никто не ответил. Надя толкнула дверь рукой – и дверь открылась. Она вошла в дом. Тут же навстречу ей вышла женщина. Надя спросила: «Смирновы здесь живут?» Женщина кивнула на маленькую дверь слева.

Когда Надя открыла ее, она застыла в ужасе – это была ванная! Ванну, правда, убрали и вместо нее поставили узенькую железную кровать. Рядом стоял комод. Вот на этом самом комоде ее старая мать провела все годы войны. Ей рассказывали, что мать часто падала ночью. Не было и стола, за которым собирается вся семья. Ничего.

В этой малюсенькой комнатенке они все и жили. Кушать почти было нечего. Наде пришлось продать много своих вещей, которые она привезла из Германии (там, уезжая, хватали всё, что могли увезти, хватали все), чтобы купить полдома. Но это была не половина шикарной виллы, а половинка маленького полуразрушенного домика, для которого требовалось много денег и времени на ремонт.

Когда Надя уезжала из Германии, фрау Марта шепнула ей: «Нача, если тебе там будет очень плохо, напиши, что тебе зер-зер гут (очень-очень хорошо), и я пойму, что тебе очень-очень плохо». Но Надя так ей никогда и не написала, потому что запрещалось даже вспоминать об этом.

На работу ее не принимали, потому что в анкете в графе «где раньше работала» она писала: в Германии, и объясняла, где именно и как. Ей тут же вежливо отказывали. Тогда они поехали всей семьей в Алма-Ата: слышали, что в Казахстане много хлеба и фруктов. С хлебом было туго и там, а вот фрукты спасали.

Через три года Надя вышла замуж за Николая Алексеевича Верхокамского, музыканта из симфонического оркестра. Где он только не работал: в ресторанах, в цирке, на площадках. Приходилось много ездить вместе с ним по разным городам на гастроли – весь Союз объездили.

А в 1964 году мужа пригласили работать в далекую и незнакомую Туву – местной филармонии не хватало квалифицированного музыканта-литавриста.

В Кызыле им сразу же дали большую однокомнатную квартиру. Надежде тоже нужно было устраиваться на работу.

В этот раз она уже ничего про прошлую свою жизнь не писала, и ее тут же взяли на работу личным секретарем председателя Совета министров к Михаила Клаевича Мендуме. Потом 14 лет она проработала старшей машинисткой обкома комсомола, оттуда и ушла на пенсию.

Как-то Надежда спросила Аню Оюн, которая тогда работала директором издательства, почему за 14 лет работы у нее нет в трудовой книжке ни одной записи с благодарностью.

¤ – Аня мне и рассказала, что к сколькитолетию Ленина мне собирались дать государственную награду. И в самый последний момент перед самым вручением кто-то шепнул: да вы что, она же была в Германии. Награду тут же отдали какой-то девочке, которая только что вступила в комсомол. Первой попавшейся. А я и не знала. Знала, что кого-то будут награждать. Но кого?

Уже позже, через много лет тогдашний первый секретарь республики Григорий Чоодуевич Ширшин спросил, откуда я приехала. Я наврала ему, что дом сгорел и так далее. А он:

– Это же неправда. Ты была в Германии. Ты почему анкеты не заполнила?

– Меня не брали на работу.

– Это время уже давно прошло. Не бойся, везде пиши. Сейчас не те времена.

u Было это уже в конце 70-х начале 80-х. Наступали иные времена. А жизнь шла своим чередом. Мужа Надежда Викторовна похоронила. Жила, работала. Ее уважали, любили, но чего-то в жизни все равно недоставало. А через три года после смерти мужа она получила письмо из Украины. Писала сестра Вали, которая все-таки смогла разыскать ее. Оказывается, они ее искали. Шли по следам: и в Казахстане, и в Крыму, и в Сибири… Продав обручальное кольцо и кое-что из вещей, Надежда Викторовна полетела на Украину.

У Валентина тоже личная жизнь не удалась: разводился два раза, долго жил один. Он искал свою Надю, и, наконец, нашел. Сестра Валентина Антоновича все переживала: сложится у них опять или нет?

Поженившись, они решили поехать в Кызыл – там было все-таки сытно и спокойно, да и квартира трехкомнатная, работа, почет, друзья. Валя устроился на работу парикмахером.

Валентина Антоновича Коваленкова в Кызыле все знали, так и говорили: «У Будьтелюбезны стриглась», потому что он всегда после стрижки так говорил клиенту: «Будьте любезны». Это был один из лучших мастеров города. Двух недель не дожил он до серебряной свадьбы.

* * *

Сейчас Надежда Викторовна живет одна. Муж, с которым она прожила

25 лет в любви и согласии, восемь лет как умер.

Сейчас Надежда Викторовна живет одна. Муж, с которым она прожила

25 лет в любви и согласии, восемь лет как умер.

Жизнь так повернулась, что они с дочерью стали чужими людьми и вот уже сорок лет живут каждый своей жизнью. Надежда Викторовна не любит говорить об этом.

Внука Артура она вырастила сама. Он стал хорошим специалистом по компьютерной технике – бабушка им гордится. Внучку Ирочку вырастил зять. Она живет в Томске, и каждое лето приезжает с детьми к бабушке. У Надежды Викторовны пять правнуков: у внука – прекрасные двойняшки Яна и Владик, а у внучки их трое.

Сейчас Надежда Викторовна ходит в клуб «Кому за 60», и все думают, что ей действительно чуть-чуть за шестьдесят. В мае этого года у нее будет юбилей – 80 лет, но она все такая же, как прежде: боевая, задорная. Узнав, что Германия выдает компенсацию тем, кто пять лет работал на принудительных работах в гитлеровской Германии, начала писать. Куда только она не писала. Наконец ей ответили, что ее документы нашлись в Вологде, но денег до сих пор нет. Она мечтает, получив эти деньги, поехать во Львов, в Германию…

Однажды она шла по улице и увидела троих иностранцев: два парня и девушка. Прислушалась – а они по-немецки разговаривают. Поздоровалась с ними, познакомилась, разговорились, по-немецки. Когда Надежда Викторовна сказала, что жила в Германии пять лет, парень, лукаво улыбаясь, спросил: «Правда у нас хорошо?» Она ответила: «Но... я была в войну». Тут у него улыбка сползла с лица, он приложил одну руку к сердцу и, поклонившись, сказал по-немецки: «Извините нас».

Еще одна встреча, напомнившая о тех годах, произошла прошлым летом. Надежда Викторовна часто стоит с весами около магазина «Элегант» – «взвешивает» тех, кто хочет обрадоваться или удивиться своему весу. Подошли к ней два молодых человека. Один начал рассматривать безрукавочки, которые она шьет для детей. Надежда Викторовна сразу поняла, что это иностранцы и спросила: «Вы кто?» А тот говорит по-польски своему другу о безрукавке. Она: «Вы поляки!» Незнакомцы спросили, как она догадалась. Они разговорились. Надежда Викторовна не говорила по-польски уже очень давно, многое забылось, а вот песни помнит до сих пор. Песни почему-то всегда остаются в памяти. Они попросили ее напеть что-нибудь. Только она запела, поляки закричали: «Подождите, подождите!» и полезли в свои рюкзаки за камерой. Записали. Надежда Викторовна спела все польские песни, которые она знала. Молодые люди искренне поразились и сказали, что даже не слышали таких песен в Польше.

– Мы, говорят, будем показывать в Польше фильм про Туву и вас покажем. Вся Польша увидит. А когда прощались, говорят, может быть, что-нибудь скажете, передадите кому-нибудь привет. Я и крикнула в камеру: «Эдди Габара! Вацек! Это я – Куколка! Я в Туве, в Кызыле. Найдите меня!

* * *

Молодость часто стучится к ней польской песенкой, которую в Польше помнят только те, кто был тогда рядом с ней в лагере:

Не имею много денег,

Но сэкономлю на водке.

И есть у меня тринадцать кирпичиков.

Из этих кирпичиков

Я построю тебе домик,

Маленький, как сердце,

И большой, как город,

И посажу туда тринадцать цветов.

И тринадцать звезд высоко блеснут,

И вырастет там тринадцать деревьев.

И буду любить тебя тринадцать дней,

А ты подаришь мне тринадцать ночей.

Но когда придет тринадцатое число,

Тринадцатое число нас разлучит.

Не помогут ни мольбы, ни слезы,

Потому что в домике

Из тринадцати кирпичиков

Ты все равно останешься одна.

* * *

Надежда Викторовна все время говорит, что живет не прошлым, а настоящим, но очень часто вспоминает те годы, когда она жила в Германии: пусть она была в рабстве, но это были ее самые лучшие годы в жизни – годы ее молодости.

Прошло время...

5 мая 2001 года Надежда Викторовна отметила свой юбилей. Она не любит говорить о возрасте, поэтому большого шумного торжества не было: отметили тихо, спокойно, в кругу людей, которые ее любят.

Накануне 60 годовщины начала Великой Отечественной войны по телевизору объявили, что выдача компенсаций узникам концентрационных и рабочих лагерей в Германии началась.

Наша героиня не теряет надежды съездить в Германию.

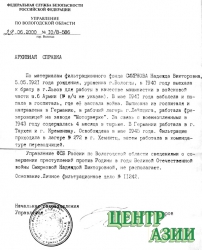

Фото:

2. Наде 18 лет. Львов. 1939 год.

3. Жители Украины встречают германских солдат. 1941 год.

4. Германский плакат, предназначенный для оккупированных территорий.

5. На оборонном заводе в Ленинграде. Рабочие собирают пулеметы. 1943 г.

6. Валя. В немецком фотосалоне. Кременьшау. 1944 г. Фотограф заставил снять русскую форму, потому что запрещалось сниматься в форме советского солдата.

7. Надя в платье, которое она выменяла у немок на селедку и маргарин. Немецкий фотосалон. Кременьшау, 1943 г.

8. Валя в комендатуре после освобождения Кременьшау. 1945 г.

9. Валя и Надя после Победы. Германия, лето 1945 года. Скоро домой.

10. Валентин и Надежда Коваленковы. Кызыл, 1968 г.

Надежда АНТУФЬЕВА-младшая, ученица 7 «а» класса школы № 15 города Кызыл. Научный руководитель: Светлана Владимировна Монгуш, старший преподаватель Института развития педагогического образования Республики Тыва. Фото Виталия Шайфулина и из личного архива Н. В. Коваленковой